En ce début du XVe siècle la France souffre de la cruelle guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons anglophiles. Les autorités religieuse et politique sont défaillantes : d’une part deux papes se disputent la Chrétienté (c’est le grand schisme d’Occident) et d’autre part l’autorité du roi de France est profondément affaiblie par son état mental. En 1420, à la suite du Traité de Troyes qui reconnaît le fils du roi d’Angleterre comme roi de France et d’Angleterre, l’Université de Paris trahit et se range aux cotés de l’occupant anglais. Dans ce climat décadent, plusieurs intellectuels déclarent que les femmes ne sont que de simples objets de plaisir qu’il faut mettre en commun : seul compte le sexe (c’est la querelle de la Rose). Éprise de foi et de raison, et appuyée par le théologien Jean Gerson, Christine de Pisan — un des tout premiers écrivains français — prend la plume pour défendre la paix, le roi légitime et les femmes, tout en dénonçant les folies de « Dame Opinion ». Quel message pour notre époque traversée de maux similaires, et dont les régimes politiques — tous issus d’une modernité ennemie de la transcendance — fondent précisément leur pouvoir sur l’opinion publique. [La Rédaction]

Depuis quelques années, la mode s’est répandue d’écrire PIZAN et non plus PISAN. On paraît ainsi vouloir souligner les origines italiennes de l’écrivain, qu’elle n’a certes jamais reniées (et elle n’aurait eu aucune raison de le faire), mais on oublie sa volonté d’être française, si clairement affirmée dans sa vie et dans son œuvre. La forme, légèrement francisée de son nom de jeune fille, est plus conforme à la vérité historique.

Table des matières

Qui connaît aujourd’hui Christine de Pisan ?

Quand le communiste Louis Aragon puise l’espoir aux sources médiévales

À la fin du mois de juin 1940, les restes d’une division légère mécanique (D.L.M.), grande unité de cavalerie motorisée, stationnent à Ribérac ; un médecin auxiliaire appartenant à cette division se souvient qu’en cette petite ville de Dordogne est né, vers le milieu du XIIe siècle, un poète complètement oublié, nommé Arnaud Daniel et, l’écrivain qu’il est « dans le civil » va longuement méditer sur ce troubadour, vivement admiré par Dante et par Pétrarque et aussi sur son temps qui est celui de la naissance et de l’épanouissement d’une première littérature française. Par delà le « drame de la Patrie percée et de tant de témoins de la grandeur française abandonnés derrière nous », il va voir soudain son esprit « tout occupé de cette période extraordinaire qui couvre la fin du règne de Louis VII et la première part du règne de Philippe Auguste […] âge d’or de la littérature française médiévale » ; il estime qu’il y a là, « à cette heure terrible, le réconfort, le viatique nécessaire et grisant » et qu’il est essentiel de se souvenir de ce temps où la France était « la mère de la poésie européenne, imitée de nos poètes » et il demande aux poètes français de son temps de « puiser en ceci l’orgueil nécessaire à notre destinée », préparant une « véritable AUBE française qui ne connaît pas les frontières et se lèvera si haut qu’on la verra du bout du monde »1.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’auteur de cette « Leçon de Ribérac » se nomme Louis Aragon qui, un an plus tôt, était le directeur d’un quotidien communiste parisien, interdit en septembre 1939. Aurait-il complètement ou partiellement renié ses engagements politiques ? Il est impossible de le savoir. Quoi qu’il en soit son exposé repose sur une très bonne connaissance d’une littérature actuellement presque complètement ignorée, victime de ce que Ronsard, en l’occurrence bien mal inspiré, nommait « VILAIN MONSTRE IGNORANCE »2, parlant du Moyen Âge qu’il ne connaissait pas. Cette formule convient, en revanche, fort bien à toutes les victimes de la décadence de l’enseignement sous la Ve République. Peu à peu, insensiblement, la France perd son identité, la connaissance de sa langue, de son histoire, de son patrimoine littéraire et la période médiévale n’est plus seule à en souffrir. Qui connaît aujourd’hui Christine de Pisan ?

Christine de Pisan, une femme de lettres

Il s’agit de la première femme de lettres française. Avant elle, il y a eu, toutefois, celle que l’on nomme « Marie de France » dont l’existence se situe dans la seconde moitié de ce XIIe siècle célébré par Aragon, mais nous ne savons à peu près rien d’elle en dehors ce qu’elle nous dit d’elle-même :

Marie ai nom, si sui de France.

Son œuvre unique, semble-t-il, est un recueil de « lais », poèmes assez courts, souvent inspirés des contes bretons et notamment de la légende de Tristan et Yseult3. Mais quelles que soient les qualités de ces poèmes, Christine de Pisan, qui apparaît deux siècles plus tard, occupe une place infiniment plus importante, tant par l’ampleur et la diversité de son œuvre que par le rayonnement de celle-ci en France, mais aussi à l’étranger. Cette place, elle l’a conquise par son talent et par son intelligence ; elle a réussi à s’imposer dans le milieu universitaire parisien, fort peu féministe ; elle s’y est fait, certes, des ennemis, mais l’un d’eux s’est vu contraint de reconnaître en elle une « femme de grand esprit », capable de tirer « une balle par-dessus les tours de Notre-Dame »4.

Que savons-nous d’elle, de sa vie, de son œuvre ? Beaucoup de choses, nous le verrons ; nous disposons même d’une iconographie assez riche. Mais il faut d’abord rappeler en quel temps elle a vécu, il y a plus de six cents ans. Nous évoquerons donc, tour à tour, une femme dans son temps, dans sa vie et dans son œuvre.

Une femme dans son temps

« Christine de Pisan, témoin de son temps », écrit avec raison la dernière en date de ses biographes5. Née en Italie, elle vit en France à partir de 1368, son père étant devenu un proche du roi Charles V ; dès son enfance, elle se trouve dans une famille vivant dans l’entourage immédiat d’un monarque dont elle écrira plus tard les « fais et bonnes mœurs ». La France connaît alors une période de redressement, succédant aux plus dures épreuves

La guerre contre l’Angleterre

La guerre franco-anglaise, tout d’abord, marquée par une série de défaites :

– La bataille de l’Écluse, en juin 1340, donne à l’Angleterre la maîtrise de la mer et lui offrant durablement la possibilité de porter la guerre sur le continent, ce qu’elle va faire quelques années plus tard.

– En 1346, le fils aîné d’Édouard III d’Angleterre inflige au roi de France Philippe VI, dont les forces étaient cependant très supérieures en nombre, une sanglante défaite ; c’est le désastre de Crécy.

– Autre désastre dix ans plus tard : la bataille de Poitiers, en septembre 13566, à l’issue de laquelle le roi Jean le Bon tombe en captivité. « Plus de roi, plus d’armée, plus d’argent », résumera un historien7.

Telle est la situation dont hérite le très jeune duc de Normandie, Dauphin de France et régent du Royaume en l’absence de son père.

La peste et la famine

En ce milieu du XIVe siècle, la France souffre de tous les maux que, dans l’Église d’autrefois, on priait Dieu d’épargner à ses fidèles : « A peste, fame et bello, libera nos Domine » (De la peste, de la famine et de la guerre, délivrez-nous Seigneur), disait-on chaque année lors de trois processions, dites des Rogations. Nous venons d’évoquer la guerre qui, la première, entre en scène.

La peste surgit en France à partir de la fin de 1347 : cette effroyable épidémie se propage rapidement dans tout le Royaume, comme dans la plus grande partie de l’Europe ; on estime qu’en un an le Royaume de France pourrait avoir perdu le tiers de sa population8 ; la population de Paris aurait diminué de plus de moitié entre 1328 et les premières années du XVe siècle9.

Enfin, conséquence de la « peste noire » et aussi de la guerre, la disette, sinon la famine, apparaît en diverses régions.

Des institutions monarchique et papale contestées

De surcroît, au lendemain de la bataille de Poitiers, l’institution monarchique est vivement contestée à Paris, au sein des États généraux, sous l’influence de deux hommes, Robert Lecoq, évêque de Laon et Étienne Marcel, prévôt des marchands de la capitale du Royaume.

L’héritier du trône saura triompher de cette première révolution parisienne : avec autant d’intelligence que d’énergie, il fait face à une situation sans précédent ; il gagne du temps, tout d’abord ; puis, il s’éloigne de Paris pour reprendre sa liberté et, en s’appuyant sur la province où il trouve des soutiens et des ressources, il sauve la monarchie et le Royaume, incarnant « la sagesse au pouvoir »10 ; il est à l’origine d’un remarquable redressement politique et militaire.

Mais, après la mort prématurée de ce roi en 1380 — il n’a que quarante-quatre ans ! — la France connaît de nouvelles épreuves.

Les premières sont communes à toute l’Europe ; elles commencent dès 1378 avec ce que l’on appelle le « grand schisme » qui bouleverse la vie de l’Église : c’est la cœxistence de deux papes, l’un français, Clément VII, siégeant en Avignon et soutenu par Charles V, et l’autre, italien, Urbain VI, établi à Rome ; cette situation ne laisse pas de troubler profondément les consciences ainsi que les relations internationales11.

Deux ans plus tard, Charles VI n’ayant que douze ans, une régence s’ouvre mais assez mal organisée, entre les mains ambitieuses et rivales des trois oncles du roi, Louis d’Anjou, Jean de Berry et Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, auxquelles s’ajoutent celles de Louis de Bourbon, cousin et beau-frère de Charles V. Nous avons, pour la première fois en France, une sorte de régence collégiale, même si Louis d’Anjou dirige en principe le gouvernement. C’est « le temps des princes »12 qui est, tout de même, dans le prolongement du règne de Charles V, celui du retour à une certaine prospérité : on parle de « trente glorieuses » pour désigner les années allant de 1385 à 141513.

En 1388, le jeune Charles VI décide de prendre lui-même les rênes du pouvoir ; il remercie ses oncles et fait appel à ceux qui avaient servi son père. Tout semble aller pour le mieux. Selon un contemporain, Michel Pintoin — religieux de l’Abbaye royale de Saint-Denis, auteur d’une Chronique dont M. Guenée a montré l’importance et la valeur —, les « meilleurs juges » estimaient que la gloire du jeune monarque allait « se répandre dans tout l’univers »14.

Mais, en août 1392, soudainement, le malheur s’abat sur le roi et sur la France : c’est la maladie mentale de Charles VI à laquelle les médecins ne comprennent rien et dont il ne guérira jamais, tout en connaissant de nombreuses périodes de rémission, pendant lesquelles son comportement redevient normal ; c’est sans doute à cause de l’existence de celles-ci, dont M. Guenée a pu dresser une liste exhaustive, qu’il n’a jamais été déposé, car le droit romain, redécouvert au XIIe siècle, ignore la notion moderne d’interdiction des incapables majeurs15. En effet, le droit romain, auquel on s’est certainement référé, a toujours considéré le fou « mente captus », comme pleinement capable lorsqu’il agit dans des intervalles de lucidité ; seuls les actes passés par lui en état de démence pouvaient être annulés.

La terrible guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons

Brutalement frappée « au chief », c’est-à-dire à la tête selon l’expression de Froissait, la France, « colonne de chrétienté », pays de « biens, de richesses, de foi », comme l’écrit Honoré Bovet, Bénédictin16, va, peu à peu, s’abandonner à une terrible guerre civile opposant les Armagnacs aux Bourguignons dont les affrontements, encore qu’ils fassent trêve parfois, affaiblissent gravement le Royaume, ce dont l’étranger va profiter.

L’invasion étrangère

En 1415, le roi d’Angleterre décide de rouvrir les portes de la guerre ; il veut légitimer son pouvoir par une victoire sur la France ; il débarque en Normandie à la tête d’une force militaire peu nombreuse mais puissante, constituée principalement d’archers, mercenaires bien entraînés, bien payés, bien nourris et bien armés, dont on a pu dire qu’ils étaient des tueurs plus que des hommes de guerre, à la différence des chevaliers français qu’ils vont affronter17. Les hostilités commencent par la prise d’Harfleur, après un mois de siège ; c’est une victoire coûteuse et Henri V décide, tout en conservant sa conquête, précieuse tête de pont sur le continent, de regagner son île avec des troupes dont l’état sanitaire est mauvais.

Mais, il se heurte à l’armée du roi de France, le 25 octobre à Azincourt : les Français sont beaucoup plus nombreux que leurs adversaires mais ils vont être littéralement taillés en pièces, laissant sur le terrain près de cinquante mille hommes. La plupart n’ont pas été tués au combat, mais mis à mort sur l’ordre du roi d’Angleterre, ne faisant grâce qu’aux ducs d’Orléans et de Bourbon ainsi qu’à quelques seigneurs importants dont il veut tirer rançon ; après cette victoire, suivie d’un crime de guerre, probablement sans précédent dans l’Europe chrétienne, Henri V quitte la France provisoirement18.

L’alliance anglo-bourguignone et le « honteux traité de Troyes »

Henri d’Angleterre s’allie à Jean sans Peur, chef du parti bourguignon, avec l’aide duquel il entend poursuivre ses desseins ; les « bourguignons » dominent Paris et les grands corps de l’État, le Parlement et l’Université, se sont ralliés à eux.

En 1420, le traité de Troyes organise l’union des couronnes de France et d’Angleterre au profit d’Henri VI de Lancastre, fils d’Henri V et de Catherine de France, fille de Charles VI et d’Isabeau de Bavière19. Ce traité entre en vigueur en 1422, après la disparition, à moins de deux mois d’intervalle, de Charles VI et d’Henri V.

Charles VII, successeur légitime à la Couronne de France, entre en résistance

Est-ce la fin de la France ? Non, car le dauphin Charles, irrégulièrement exhérédé par le traité de Troyes, se proclame à son tour roi de France à Bourges où il s’est établi, poursuivant, par ailleurs, la guerre contre les Anglais envahisseurs. Il y a donc deux rois en France, comme il y avait, en ces temps terribles, deux papes dans la chrétienté, mais, Henri VI, « roi de France » et d’Angleterre, n’étant qu’un enfant en bas-âge, une double régence est instaurée, confiée au duc de Bedford pour les affaires du continent et à l’évêque de Winchester pour les affaires d’Angleterre.

En France, guerre civile et guerre étrangère se poursuivent et, en même temps, l’anarchie règne en diverses régions, notamment aux environs de Paris comme l’atteste, par exemple, l’auteur, resté anonyme, d’un « Journal » tenu régulièrement par un bourgeois de la capitale20.

La situation tragique du Royaume conduit les intellectuels à s’interroger et ceci est à l’origine d’un très remarquable essor d’une pensée politique française dont on a fini par reconnaître l’existence et l’importance à la fin du XXe siècle, comme en témoignent les travaux de M. Krynen21 et aussi l’Histoire de la pensée politique médiévale, œuvre collective publiée à Cambridge en 1988 sous la direction de M. Burns22.

Dans le chaos : une réaction intellectuelle en faveur du roi légitime

En marge de ses aspects purement littéraires, l’œuvre de Christine de Pisan s’inscrit dans le contexte précédent. Les multiples épreuves marquant le règne de Charles VI engendrent un appel à un pouvoir tutélaire, réparateur, monarchique dont Charles V a donné le modèle. L’institution monarchique, par delà son affaiblissement momentané, paraît seule capable de s’imposer au-dessus des intérêts particuliers, des forces éparses, des factions ; on voit s’affirmer une très grande fidélité à l’image du roi associée à une recherche d’une définition doctrinale de son pouvoir de plus en plus affinée. Parmi ces auteurs, trois personnalités de première importance apparaissent :

– Philippe de Mézières, homme de guerre, conseiller de Charles V23,

– Jean Gerson, homme d’Église24 et

– Christine de Pisan.

Tous se sont connus autour de Charles V et de Charles VI.

Une femme dans sa vie

Une vie guidée par la passion du savoir

La vie de Christine de Pisan nous est connue principalement par ses œuvres ; elle parle « volontiers » d’elle-même25, en particulier dans le Livre du chemin de longue étude (1402), dans le Livre de mutation de fortune (1404) et dans l’Avision Christine (1405). Elle se présente avec humilité dans son Livre de Paix, de 1414 :

Moi, femme simple et ignorant, en qui n’a science ne savoir26.

En réalité, elle a cessé depuis longtemps d’être ignorante, ayant largement puisé à ce qu’elle appelle « la Fontaine de grand Prix », c’est-à-dire la fontaine du savoir, de la science, dont elle dit :

Plus la désire que rien terrestre (que quoi que ce soit de terrestre)27.

Des origines italiennes revendiquées

Née « femme ytalienne » à Venise, en 1364, son père étant conseiller de la Sérénissime République, depuis peu d’ailleurs : Tommazo de Pizzano est originaire des environs de Bologne (Pizzano est une localité voisine, à ne pas confondre avec Pise)28 ; sa fille le présente ainsi :

Riche fut de grand savoir

Et merveilleux fut son avoir

De ce ont maint oui parler […]

Entre les princes bien venu

Était aimé et cher tenu29.

À Bologne « la grasse » (l’opulente), se trouve la première des universités d’Europe ; on y enseigne le droit romain depuis 1119, mais aussi la théologie et la médecine ; c’est cette dernière discipline qui attire Thomas de Pisan ; il va l’étudier pendant huit ans avant de l’enseigner durant trois années. Selon les critères du temps, il est à la fois un médecin et un astrologue et les prédictions de ce dernier s’accomplissent souvent ; sa réputation le conduit à Venise mais, peu après la naissance de sa fille, il reçoit des invitations de deux monarques désireux de le voir se rendre auprès d’eux : Louis Ier de Hongrie et Charles V de France ; la générosité du premier est notoire, mais Thomas choisit de retenir l’offre du second, parce que l’université de Paris est devenue la plus prestigieuse de toutes. On disait en ce temps :

L’Italie a la Papauté. L’Allemagne, l’Empire. La France, l’Université.

Thomas obtient de la « Seigneurie » un congé d’un an, laissant sa famille à Bologne, mais Charles V lui demande de demeurer définitivement auprès de lui, avec les siens, prenant à sa charge les frais du voyage et du déménagement. Dès son arrivée, la famille est présentée au roi ; elle s’installe à l’hôtel de Saint-Pol, déjà attribué par ce dernier à son conseiller « très spécial, privé et cher tenu ». Le roi ne cessera jamais d’assurer très largement la « pourvoyance » de celui qu’il appelle son « amé philosophe ».

Une enfance française

L’enfance de Christine se poursuit sur les rives de la Seine, « sans recevoir », dira-t-elle plus tard, « griefs ni offenses »30. Cependant les parents sont en désaccord au sujet de l’éducation de leur fille :

– Christine nous dit que sa mère aurait voulu qu’elle ne s’occupât que de « fillasses », c’est-à-dire de travaux exercés habituellement par les femmes, tels que filer la laine, coudre ou broder.

– Thomas est d’avis contraire ; il estime que la femme n’est pas intellectuellement inférieure à l’homme ; il n’est « pas d’opinion », dira Christine, que « les femmes vaillent pis par science » ; il a d’ailleurs établi un horoscope déterminant « le chemin où, par nature et constellation », sa fille est « encline », savoir « amour d’étude »31, ce qui se révélera pleinement exact : « Dame Nature » que la fille du conseiller de Charles V désignera comme sa mère, lui a mis sur la tête « noble chapel » (chapeau) de grand prix, orné de pierres précieuses qui se nomment : « Discrétion, Considération, Rétentive et Mémoire », ce que l’on peut traduire par sagesse, prudence, mémoire et bon sens.

Christine n’entrera pas à l’Université où les femmes n’ont pas accès et elle déplorera ce qu’elle a perdu « par faute d’apprendre », mais elle a recueilli de son père beaucoup plus qu’elle ne le dit :

Des raclures et des paillettes

Des petits deniers, des maillettes

Tombées de la très grande richesse

Dont il avait à grandes largesses.

Thomas veut que sa fille « se sache entendre de toutes choses » ; il lui donne en exemple une Bolognaise, la « Novella », fille d’un légiste, autorisée à « lire aux écoles » lorsque son père est empêché de le faire32. Mais Christine n’enseignera jamais à l’Université.

Un mariage heureux

En 1379, à quinze ans, elle épouse Étienne Castel (ou du Castel) dont elle nous a laissé ce portrait :

jouvencel bel et plaisant, sage et courtois, sachant sagement mener sa nef.

Ce mariage est conseillé par le roi dont le jeune marié est devenu l’un des principaux collaborateurs : il est, en effet, l’un des quatre secrétaires du monarque dont il a comparé le rôle à celui des « quatre évangélistes, ces secrétaires de Dieu »33. Les fonctions d’un notarius regis (notaire du roi) sont effectivement de première importance ; il travaille directement sous les ordres du chancelier ; il rédige les lettres les plus secrètes (clerc du secret) ; il doit aussi accompagner le Roi dans ses déplacements. Ce mariage est heureux, selon le témoignage de Christine34.

Les années d’épreuves

Mais la « roue de la fortune » commence à tourner. La mort du roi, en septembre 1380, a pour conséquence une réduction des gages payés à Thomas de Pisan et leur paiement est effectué irrégulièrement, désormais. En revanche, du Castel conserve ses fonctions auprès de Charles VI. Puis, en 1385, c’est la mort de Thomas de Pisan et, en 1389, Étienne du Castel disparaît à son tour, victime d’une épidémie, enlevé « en fleur de jeunesse », écrira son épouse : il n’a que trente-quatre ans ; sa veuve se trouve seule avec trois jeunes enfants ; elle est accablée de douleur, « plus désirant mourir que vivre » et pressentant « le flot de tribulations qui sur elle accourait »35.

Christine de Pisan va se ressaisir ; elle écrira dans sa Vision :

Or me convint mettre mains à œuvre, ce que moi, nourrie en délices et mignotements, n’avait appris et être conduisaresse de la nef demeurée en la mer, en orage et sans patron36.

La situation matérielle de la famille est très compromise. La prodigalité de Thomas de Pisan n’a pu être compensée par la prudence de son gendre. La jeune veuve — elle ne voudra jamais se remarier — se retrouve selon son expression « six fois elle-même », voulant dire qu’elle doit pourvoir aux besoins de ses enfants mais aussi de sa mère et de ses deux frères, jusqu’au moment où ces derniers repartiront en Italie (en 1394).

Le secours de la poésie

Il faut réduire le train de vie, faire face à de nombreux créanciers, vendre des terres et des meubles précieux apportés de Venise, soutenir divers procès ; il faudra de longues années pour obtenir du trésor public les sommes restant dues à Étienne du Castel. Entre temps, Christine va découvrir en elle et utiliser une « arme secrète », selon l’expression de Régine Pernoud ; il s’agit de la poésie à laquelle elle s’adonne à partir de 1390. À cette date elle présente une première « ballade » qui est bien accueillie dans un concours. Elle en compose une centaine d’autres ; l’« écriture », comme l’on aime à dire aujourd’hui, est pour elle un dérivatif, mais aussi une source de plus en plus précieuse de revenus. En même temps, elle s’engage dans ce qu’elle appelle « chemin de longue étude » :

Adonc je clos mes portes et vous happai ces beaux livres et volumes37.

Ces livres sont ceux de la bibliothèque paternelle mais aussi de la bibliothèque royale, fondée par Charles V, et dont elle connaît très bien le conservateur, Gilles Malet, qui gardera son poste jusqu’à sa mort en 141138. Christine de Pisan envisage d’écrire autre chose que des poèmes :

Je veux que de toi naissent nouveaux volumes qui au temps à venir et perpétuellement présenteront au monde ta mémoire devant les princes

Elle n’ignore pas les difficultés de la tâche qu’elle s’est donnée : « En joie, tu enfanteras de ta mémoire, nonobstant le labeur et le travail » ; elle ajoute que, comme la femme qui vient d’accoucher oublie son mal en entendant le cri de son enfant, elle oublie « travail et labeur en face de ses livres »39.

Le succès

Dès 1396, l’écrivain commence à connaître la récompense matérielle de son travail : ses poèmes se répandent, tout d’abord dans l’entourage de la reine Isabeau de Bavière et du duc d’Orléans ; leur succès est dû, sans doute, au talent de l’auteur, mais aussi au souvenir de son père — dont elle porte toujours le nom — et à celui de son mari ; il s’explique aussi — comme elle nous le dit elle-même — par sa qualité de femme : c’était « chose non usagée que femme écrive » et, en tout cas, qui ne s’était jamais vue depuis Marie de France au XIIe siècle.

Le comte de Salisbury, venu en France pour le mariage du roi Richard II avec Isabelle la fille de Charles VI, emporte en Angleterre le recueil de poèmes de Christine de Pisan ; cette dernière lui confie son fils aîné, Jean du Castel, qui restera trois ans Outre-Manche ; ses œuvres poétiques, très appréciées par Salisbury, sont traduites en langue anglaise40.

À l’aube du XVe siècle, Christine de Pisan compose deux écrits destinés à l’éducation de son fils revenu d’Angleterre : les Enseignements moraux et l’Épitre d’Othéa (1400 et 1401). L’Épitre est sa première œuvre en prose dont on connaît 47 manuscrits, preuve d’une assez importante diffusion ; on a même cru devoir parler à ce propos de « best seller du XVe siècle »41, affirmation pour le moins discutable, tant dans la forme, empruntée au « franglais » du XXe siècle, que dans le fond, car il n’y a pas de commune mesure entre les publications du temps, faites de manuscrits recopiés un à un, et celle des livres imprimés aujourd’hui.

Les ouvrages de Christine de Pisan — exception faite de ceux qu’elle destine à son fils — sont habituellement dédiés au roi, à la reine, aux « princes des Fleurs de lys », en particulier à Louis d’Orléans et à Philippe de Bourgogne ; ce dernier a pris l’auteur « à amour, par l’accointance » (familiarité) « de ses… livres et volumes » et il prend en charge Jean du Castel de retour en France en compagnie de la fille du roi d’Angleterre Richard II qui a été renversé et mis à mort par ses sujets. Philippe de Bourgogne demande à Christine de Pisan de « ramener à mémoire les vertus et les faits du très serein prince » son frère, le feu roi Charles V ; dans ce but, il fait mettre à sa disposition un certain nombre de documents officiels. C’est ainsi que va être élaboré le Livre des faits et bonnes mœurs du Sage Roi Charles V, dont Philippe le Hardi ne connaîtra que la première partie, achevée en 1404, année de sa mort42. Mais Jean sans Peur, fils aîné de Philippe accorde à son tour sa protection à l’auteur qui voit, dans l’un, puis dans l’autre, l’homme capable d’être le « mentor » — selon le mot de Claude Gauvard — du malheureux Charles VI. Assez vite, cependant, Christine de Pisan se détourne du nouveau duc de Bourgogne au profit du second des frères de Charles V, Jean de Berry, auquel elle adresse la plupart de ses écrits politiques jusqu’en 1414.

Un engagement politique pour la paix

En 1405, toutefois, c’est à la reine Isabeau de Bavière qu’elle envoie une Épitre ; cet écrit, assez court, n’est pas une œuvre de commande, ni destinée à obtenir une gratification quelconque ; c’est un acte politique qui a un objet précis et important : attirer l’attention de la reine — que la fille de Thomas de Pisan connaît fort bien — sur la nécessité d’empêcher à tout prix l’affrontement entre les partisans armés de Louis d’Orléans et de son neveu Jean sans Peur ; une paix est conclue le 16 octobre 1405 entre les deux princes, à laquelle Christine de Pisan paraît avoir « contribué de manière efficace », a écrit Claude Gauvard. La guerre civile marque un « temps d’arrêt », mais la paix reste menacée.

Il y a lieu de souligner que, pour la première fois peut-être en France, un écrivain est intervenu directement dans l’histoire, non pour la dire ou pour la commenter, mais pour l’orienter et pour la faire, en s’appuyant sur sa notoriété, sur ses relations avec la reine et dans les deux partis. Et cet écrivain est une femme43.

La trêve sera de courte durée ; elle sera rompue dès 1407 par l’assassinat de Louis d’Orléans sur l’ordre de Jean sans Peur. Christine de Pisan se sépare définitivement de lui, mais elle ne renonce pas à lutter contre la guerre civile : le 23 août 1410, elle envoie à la reine Isabeau et au duc de Berry des Lamentations :

Hé ! Reine couronnée de France ! dors-tu adès ? [sans cesse, sans interruption] […] Viens donc, viens, noble duc de Berry, prince et de haut excellence et suis la loi divine qui commande paix, […] s’écrie Christine, pauvre voix criant en ce royaume, désireuse de paix et du bien de vous tous44.

À nouveau l’écrivain paraît avoir réussi : un nouvel accord entre Armagnacs et Bourguignons est proclamé à Pontoise, en 141345. Christine rédige alors une sorte de manifeste en faveur d’une réconciliation nationale : le Livre de Paix, dédié au duc de Berry, en 1414. Mais l’année suivante, le roi d’Angleterre reprend la guerre contre la France comme Christine de Pisan l’avait annoncé dans ses Lamentations46 ; momentanément rassemblés contre l’envahisseur, les Français recommencent à s’entretuer après Azincourt ; en 1418, les Bourguignons entrent dans Paris où ils massacrent « ces chiens traîtres Arminacs »47.

Le secours ultime de la foi et de la prière

La situation du Royaume semble désespérée. Christine de Pisan, dont la vie est menacée comme celle de Gerson, renonce à l’idée de ramener ses compatriotes à la raison par ses écrits. Elle se retire dans un couvent, à Poissy, où sa fille Marie est religieuse ; elle connaît donc déjà ce lieu qui va être pour elle un refuge ; on y trouve aussi Marie de France, fille de Charles VI, vouée à Dieu par sa mère parce que née au lendemain de la première crise de ce dernier, et qui en a été la prieure.

C’est à Poissy que Christine de Pisan achèvera son existence ; son fils, en 1418, rejoint le dauphin Charles à Bourges : elle a peut-être continué à écrire, mais, en tout cas, elle a cessé de publier quoi que ce soit entre 1418 et 1428. Sa dernière œuvre connue date de 1429, c’est le Ditié à la Pucelle dont il sera parlé plus loin48.

Une femme dans son œuvre

« Les poètes ne meurent jamais », aimait à dire Jean Cocteau. L’œuvre de Christine de Pisan lui survit, encore qu’elle ait été longtemps oubliée et délaissée. Nous en avons déjà rencontré plusieurs éléments, inséparables du récit de sa vie. Elle est de grande ampleur ; elle subsiste sous la forme de très nombreux manuscrits conservés en France — principalement à la Bibliothèque nationale — mais aussi en Allemagne, en Angleterre, en Belgique et en Suisse, ce qui atteste l’importance de son lectorat, comme l’on aime à dire aujourd’hui.

À cette œuvre très variée, aucune étude d’ensemble n’a encore été consacrée ; il est vrai que, faute d’édition critique, certains écrits sont restés longtemps d’accès difficile ; la langue de l’auteur est, d’autre part, on a déjà pu le constater à partir des quelques extraits que nous avons cités, souvent bien éloignée de la nôtre, de même que son vocabulaire. Christine de Pisan, enfin, a parlé elle-même, de la « prolixité » de ses « narrations », admettant que celles-ci pourraient « aux lisants tourner à ennui »49.

Mais il est impossible d’accepter la condamnation prononcée par l’un des auteurs (Gustave Lanson ou Paul Tuffrau) d’un manuel d’histoire de la littérature en usage pendant de longues années dans les établissements secondaires publics de la IIIe République :

Bonne fille, bonne épouse, bonne mère, du reste un des plus authentiques bas bleus qu’il y ait dans notre littérature, la première dans cette insupportable lignée de femmes auteurs à qui nul ouvrage, sur aucun sujet, ne coûte et qui pendant toute la vie que Dieu leur prête n’ont à faire que multiplier les preuves de leur infatigable facilité égale à leur universelle médiocrité.

Cette sentence n’est rien d’autre qu’un « simple jugement de valeur », ne reposant sur aucune étude critique des textes, observe Mme Gauvard après l’avoir citée50. Il est certain que son auteur (Lanson ou Tuffrau) n’avait jamais lu, par exemple, cette extraordinaire Vision de Christine, publiée, pour la première fois en 1932 aux États-Unis, par une religieuse, Sister Mary L. Towner et dont une édition traduite en français moderne n’est disponible en France que depuis quelques années. Qu’il n’ait pas eu le loisir d’examiner les manuscrits de la « B. N. », on peut l’admettre, mais il est inexcusable d’avoir taxé de médiocrité Christine de Pisan sans en avoir donné, et pour cause, la moindre preuve.

Des jugements mieux fondés se rencontrent dans des manuels plus récents d’histoire littéraire51. Les œuvres poétiques de Christine de Pisan, publiées intégralement par Maurice Roy en trois volumes parus de 1886 à 1896, Cent ballades d’amant et de dame, datent de l’époque où l’auteur, « tâcheron des lettres », selon sa propre expression, écrivait pour faire vivre sa « maignée » (sa famille) ; cette poésie courtoise est dictée par la nécessité de plaire en se conformant aux goûts et aux modes ; elle est rapidement fort bien accueillie, donnant à son auteur une réputation d’écrivain de talent qui lui servira pour ses « œuvres didactiques », selon l’expression de Marguerite Favier, qui vont nous retenir davantage.

Une œuvre de science morale et politique

De nombreux ouvrages importants

De 1402 à 1413, Christine de Pisan a élaboré toute une œuvre « de science morale et politique », selon l’expression de Mme Autrand. Il s’agit de six ouvrages complémentaires.

Tout d’abord, une « trilogie », ainsi désignée par un commentateur anglais contemporain52 et faite du « Livre » sur Charles V, qui est « moins une biographie historique qu’une réflexion sur le bon gouvernement », du Livre du corps de policie et, enfin, du Livre de Paix. Il est toujours question du pouvoir et de la société politique « tels qu’ils sont et tels qu’ils doivent être ».

Trois autres titres complètent, toujours selon Mme Autrand, le corpus de l’œuvre politique de Christine de Pisan :

– Le chemin de longue étude (1402-1403), inspiré du Dante,

– le Livre de la Prodhommie de l’homme (1405-1406) et

– le Livre des faits d’armes et de chevalerie (1410).

Curieusement, on a omis de citer l’Avision, ou « La Vision », dont le contenu politique est de grande importance, nous le verrons, au moins en ce qui concerne une partie de cet ouvrage.

De l’amour réciproque du roi et de son peuple, dans le Livre du Roi Charles V

Un thème est toujours présent, celui du prince souverain associé à « l’amour réciproque du roi et de son peuple, fondement de la monarchie »53. Le monarque doit être éclairé ; Christine de Pisan fait l’éloge de Charles V appelant à son conseil des gens de toutes conditions, « bourgeois de ses bonnes villes et même des moyennes gens et ceux du commun ».

Le roi est seul en mesure d’imposer le respect de l’intérêt général et de rétablir la paix publique ; il incarne l’idéal politique platonicien, la monarchie sophocratique : un seul homme peut tout pour le bien. S’il n’est pas philosophe, il s’est entouré d’intellectuels, dont, on le sait, Thomas de Pisan. On a dit de Charles V qu’il a saisi « l’importance de s’identifier avec le prince du philosophe »54 et le philosophe, ici, c’est Platon qui affirme :

À moins que les philosophes ne deviennent rois dans les États, ou que ceux que l’on appelle à présent rois et souverains ne deviennent philosophes, et qu’on ne voie réunis dans le même sujet la puissance politique et la philosophie […] Il n’y aura pas […] de relâche aux maux qui désolent les États55.

De l’amour de la patrie et de la concorde

Dans le Livre du corps de policie, dédié à Charles VI et aux princes de sang royal, Christine de Pisan reprend le symbolisme du corps social56, formulé au XIIe siècle par Jean de Salisbury, dont l’œuvre principale a été traduite en français par ordre de Charles V, en 137257. Le roi est la tête, le « chief » du corps social, les chevaliers, les bras et les mains, et le peuple, les jambes et les pieds ; le corps entier du peuple se différencie en plusieurs « états » ; les bourgeois sont médiateurs entre le commun (ou « menu ») — ici notre auteur se réfère au popolo minuto de Florence, par opposition au popolo grasso — ; la bourgeoisie joue donc un rôle essentiel.

Les intellectuels sont attirés par ce « cliché », image du corps politique, comme « épingles par un aimant », peut-on lire dans l’ouvrage de James Burns, où l’on ajoute que le Livre du Corps de Policie en est « l’exposé le plus inspiré et le plus populaire »58. Il y a là un bel hommage rendu à Christine de Pisan, présentée par un autre auteur comme apportant la preuve de l’existence d’un sentiment national en France au début du XVe siècle ; mue par un « sentiment de loyauté envers son pays d’adoption et la monarchie française », sa pensée est avant tout une « pensée patriotique »59.

Ici, Christine de Pisan n’a pas besoin de se référer aux Anciens, qu’elle cite souvent, mais l’on retrouve, dans ses propos sur la paix, la concordia cicéronienne (Cicéron a connu, lui aussi, ce qu’il nomme « les flammes de la guerre civile » et il en a été lui-même victime, assassiné par des soldats aux ordres d’Antoine).

Pour Mme Gauvard, l’œuvre politique de Christine de Pisan trouve son unité dans la recherche d’une « concorde » évoquée par elle dans le Livre de la Prudhommie, cette vertu « qui lie et conjoint les gens d’une cité et d’un pays, et les fait paisiblement et heureusement habiter ensemble et demeurer »60. On retrouve la même idée dans le Livre de la Paix conviant les Français à se réconcilier.

D’autres aspects de la pensée de Christine de Pisan doivent encore être évoqués ; il s’agit de ses réflexions :

– sur l’opinion publique,

– sur la condition des femmes et, enfin,

– sur la France de Jeanne d’Arc.

Une étude critique de l’opinion publique dans l’Advision Christine

L’Advision de Christine

En 1405 prend fin la rédaction d’une œuvre singulière, La vision de Christine ou, si l’on veut rester au plus près du manuscrit, L’advision Christine. Cet écrit est resté longtemps mal connu ; on ne possédait qu’une seule édition moderne, parue aux États-Unis en 1932 ; en 2001, à Paris, paraît une édition critique qui servira de base à la publication, en 2006, d’une traduction intégrale, en français moderne, figurant dans un ouvrage collectif intitulé Voix de femmes au Moyen Âge61.

La Vision se divise en trois parties ; les deux premières de dimensions à peu près égales et la dernière un peu plus longue. L’ensemble est présenté comme le récit d’un rêve, procédé littéraire souvent utilisé dès l’Antiquité (Le Songe de Scipion de Cicéron), mais aussi, plus récemment, dans le fameux Roman de la Rose : il y a une « tradition des songes allégoriques », observe l’auteur de l’édition de 2006, illustrée notamment par le Songe du Verger, et par le Songe du Vieil pèlerin de Philippe de Mézières62.

« Il me sembla que mon esprit quitta mon corps », écrit Christine de Pisan avant de nous conter le cheminement d’une même voyageuse à travers trois épisodes très différents qu’il n’est malheureusement pas possible d’examiner en détail.

La complainte d’une France métaphorisée en personne

La première partie s’ouvre sur une rencontre avec la « Dame couronnée » qui n’est autre que la France s’adressant à Christine en ces termes :

Chère amie, toi qui aimes tout particulièrement t’attacher au soin de mon bien […] note les paroles qui sortiront de ma poitrine.

Suit un historique des origines du Royaume, de ses bons et mauvais « gouverneurs ». « Dame » se plaint de ses enfants qui la mutilent et la « mettent en pièces » ; il y a là, bien entendu, une claire allusion à la France de Charles VI sur laquelle souffle « un vent de perdition » et qui est en proie aux « vices ». Christine, après avoir écouté cette complainte, cherche à réconforter la « Dame couronnée » en lui disant que, « malgré le grand péril où elle se trouvait, s’il plaisait à Dieu, elle serait préservée »63.

La deuxième partie est consacrée à « Dame Opinion » et à ses « ombres » ; ceci pourrait être inspiré de Platon et de son mythe de la caverne dans le Livre VII de la République ; « Dame Opinion » incarne la « connaissance imparfaite », selon la traductrice de l’ouvrage64 ; c’est trop peu dire si l’on se reporte au texte. Se trouvant à l’Université, Christine découvre au plafond des « parties d’ombre assemblées par grande foule, comme font nuées au ciel » ; elles sont de toutes couleurs, s’entremêlant sans pouvoir se différencier les unes des autres et formant comme une « grande ombre féminine sans corps ».

Les instabilités de « Dame Opinion »

« Dame Opinion » se présente comme « fondée sur ce que la fantaisie rapporte à l’homme, soit en mal, soit en bien » ; elle fait « souvent faux jugement », disant « qu’une chose est bonne alors qu’elle est mauvaise et aussi l’opposé » ; elle peut fréquemment faire « haïr et aimer sans cause » ; elle précise :

Je ne suis jamais certaine : si certitude il y avait, ce ne serait moi65.

Le pouvoir de « Dame Opinion » est immense ; il est responsable de multiples rébellions, débats, commotions et batailles comme de la discorde entre princes « qui sont de même sang et amis naturellement » : « par mes diversités, je les fais devenir comme ennemis » ; il sévit également au sein des « assemblées qu’on dit sages », universités et conciles66.

« Dame Opinion » est encore à l’origine de « toutes les religions et les sectes qui ont existé dans le monde depuis son commencement » à la seule exception de la « loi venue du Ciel », c’est-à-dire la loi chrétienne fondant la « religion de la grâce ». Mais, c’est l’« Ombre » malfaisante qui parle :

Je fis inventer par Mahomet la fausse religion qui a été et sera continuée pour la punition des chrétiens ; de même pour toutes les hérésies répandues dans l’Église67.

Après avoir donné très longuement la parole à « Dame Opinion », Christine déclare en manière de conclusion :

[…] je vous connais maintenant parfaitement, je dis que vous êtes vraiment la fille d’Ignorance […] à cause de l’ignorance qui est en les hommes, le monde est davantage gouverné par vous que par le grand savoir68.

On peut voir, ici, à nouveau une réminiscence platonicienne : la sophocratie ou le gouvernement idéal exercé par ceux qui sont, tout à la fois, hommes de science et hommes de puissance.

Les consolations de « Dame Philosophie »

La dernière partie de la Vision est consacrée à la philosophie, dame « douce, belle et gracieuse ». À cette « Révérende Dame », Christine expose ses origines familiales, ses bonnes et mauvaises fortunes en une « complainte » qui se poursuit avec le récit de son itinéraire intellectuel69, il y a là, selon la traductrice de l’œuvre, une « nouvelle forme d’écriture autobiographique », partie la plus novatrice et la plus passionnante de cet écrit70, mais il est permis de penser que les pages consacrées à « Dame Opinion » sont plus intéressantes encore. « Philosophie » répond à Christine, lui adressant consolation et encouragement.

C’est ici l’exposé d’une pensée profondément chrétienne appuyée sur de nombreuses citations de saint Augustin. En conclusion, Christine dit à « dame vénérée » qui s’est montrée « sous la forme de sainte Théologie » qu’elle est « vraie sagesse », « très riche nourriture » contenant « tous les délices » et ses derniers mots sont « Deo gratias »71.

Une réflexion sur la condition des femmes

Les femmes doivent pouvoir accéder au savoir

Nous savons que le père de Christine de Pisan pensait, comme Platon, qu’il n’y avait pas de raison d’interdire aux femmes d’accéder au savoir et qu’il a appliqué ses vues à sa fille qui a été certainement son élève de prédilection. Ce que l’on peut nommer le« féminisme » est présent dans une grande partie de l’œuvre de notre auteur, en particulier dans deux écrits de 1405, le Livre de la Cité des Dames et le Livre des trois vertus, ce dernier dédié à Marguerite de Bourgogne, duchesse de Guyenne.

Le Livre de la Cité des Dames

La Cité eut, en son temps, un grand succès, ce que démontre l’existence de nombreux manuscrits en langue française ; elle a été traduite en langue anglaise, traduction qui sera imprimée dans la suite dès que la chose sera possible. Il s’agit d’un éloge, en trois parties, des dames illustres.

– Les contemporaines d’abord : Isabelle reine de France, Jeanne duchesse de Berry, etc. ;

– viennent ensuite les femmes illustres du passé, de l’Antiquité tout d’abord, parmi lesquelles Sapho « sage et subtile poète et poète et philosophe » ;

– enfin une série de saintes.

Le Livre des trois vertus

Le second ouvrage s’ouvre par une vision de trois « Dames » qui se nomment RAISON, JUSTICE et DROICTURE, toutes somptueusement vêtues et qui ordonnent à Christine d’écrire ce livre, procédé courant dans l’Antiquité et au Moyen Âge. Nous sommes en présence d’un traité de savoir-vivre et d’enseignement destiné aux femmes de tous les milieux.

Une très importante étude universitaire consacrée à ce Livre a été publiée à Paris en 191272 et une traduction intégrale en a été donnée en 200673.

Lorsqu’elle rédige ce nouveau Livre, Christine est un écrivain de quarante ans, « sûr de ses forces et de son audience », nous dit la traductrice de l’ouvrage74. Dans sa dédicace à celle que l’on regarde comme la future reine de France, elle expose ses intentions :

œuvrer pour le bien et l’honneur de toutes les femmes, qu’elles soient de rang élevé, moyen ou inférieur75.

– La première partie, occupant à peu près la moitié du Livre, est destinée, principalement, aux « princesses », c’est-à-dire à toutes celles qui règnent ou sont appelées à régner « en souveraines sur la terre chrétienne » et qui, de ce fait, doivent servir d’exemples à l’ensemble de la communauté des femmes du Royaume.

– La deuxième partie s’adresse d’abord aux « femmes de Cour », vivant dans l’entourage des princesses, puis aux « baronnes », épouses des grands seigneurs, pouvant être appelées à exercer de grandes responsabilités en l’absence de leurs maris et, enfin, aux autres femmes de seigneurs dont le rôle, dans la même hypothèse, est plus modeste : veiller à la bonne gestion d’un domaine. À cette dernière catégorie, s’ajoute celles des femmes entrées en religion qui, quelle que soit leur origine sociale, sont anoblies par leur vocation.

– La troisième et dernière partie a pour objet toutes les femmes n’appartenant pas de quelque façon à la noblesse, dont les situations peuvent être très différentes en fonction des catégories socio-professionnelles, comme l’on dit aujourd’hui, de leurs maris. Aucun aspect de la condition féminine n’est laissé de côté. Christine nous parle des veuves, dont elle ne connaît que trop bien l’état, mais aussi des jeunes filles, des servantes et femmes de chambre ; les prostituées, « femmes de mauvaise vie », ne sont pas absentes de ce tableau détaillé de la société féminine.

Il faut noter que l’enseignement que l’auteur entend dispenser à toutes les femmes apparaît, sur certains points, dès la première partie : c’est, par exemple, la question des « amours illégitimes » à propos desquelles sont évoqués les dangers de la « tradition courtoise » ; cette mise en garde ne concerne pas les seules « princesses »76. Nous avons, dans ce Livre des vertus, une « observation réaliste » de la société, ne procédant pas d’« une intention normative mais descriptive »77.

Un féminisme en tant que « Défense et valorisation de la femme »

On a parlé d’un « prétendu féminisme » de Christine de Pisan78 ; il est incontestable, cependant — même s’il convient d’écarter certains rapprochements avec des mouvements contemporains — qu’elle ait été animée par une volonté de « Défense et valorisation de la femme », comme l’écrit Mme Autrand79, ce qui apparaît à l’évidence dans les deux ouvrages que nous venons de citer et auxquels s’ajoutent d’autres écrits de la même plume, légèrement antérieurs, qui ont été définis comme le « premier manifeste féministe de l’histoire littéraire »80.

La querelle de la Rose

La querelle de la Rose est un épisode singulier du temps de Charles VI. Le Roman de la Rose, né au XIIIe siècle, est une sorte de monument de la littérature française médiévale ; il a connu un vif et durable succès, attesté par l’existence de quelques 250 manuscrits et il a longtemps survécu à ses auteurs. L’œuvre est divisée en deux parties, fort différentes à tous égards : la première est de Guillaume de Lorris ; composée vers 1245, faite d’environ 4000 vers, elle est une illustration de l’« amour courtois » ; c’est la quête de la femme (la Rose) que le poète voit en songe ; guidé par « Bel Accueil », il doit affronter divers ennemis qui se nomment « Danger », « Jalousie », « Malebouche » (médisance). L’œuvre est restée inachevée.

Vers la fin du XIIIe siècle, un universitaire parisien, Jean de Meun, donne une suite et une fin au Roman y ajoutant plus de 18 000 vers de sa façon, dans un esprit complètement différent, comme le montrent les propos des personnages nouveaux qu’il a introduits : « Raison », « Nature » et « Genius », ce dernier étant l’« intellect de l’intellectuel », selon l’expression de Régine Pernoud. Ils développent, sur un ton magistral, les doctrines en vogue en ce temps-là, au moins chez certains universitaires parisiens ; il n’est plus question de quête amoureuse ; on professe un complet mépris de la femme, qui « n’a point de conscience » ; croire à l’amour n’est que « folie » : seule compte la sexualité ; la nature a fait les femmes « toutes pour tous » et de même les hommes81« tous pour toutes ».

Christine a lu le Roman auquel elle s’attaque une première fois dans son Épitre au dieu d’Amour de 1399, dédiée aux « loyaux amants de France » ; l’œuvre de Jean de Meun est dénoncée comme n’étant qu’un « long procès » contre les femmes.

Des universitaires vont alors prendre la défense du livre, dont, Jean de Montreuil qui rédige une petit traité à la gloire de Meun ; cet écrit est malheureusement perdu, auquel Christine répond, montrant qu’elle sait, à l’occasion, se laisser aller à la joie de la polémique ; elle réaffirme son hostilité à un roman dans lequel il n’y a que « dissolution et vice » :

Je dis que c’est exhortation de vices confortant une vie dissolue, doctrine pleine de mensonge, voire de damnation…

Elle poursuit :

Qu’il ne me soit imputé comme folie, arrogance ou présomption d’oser, moi, femme, reprendre et contredire un auteur si subtil, quand lui, seul homme, osa entreprendre de diffamer et blâmer tout un sexe.

Contre « cette femme qu’on appelle Christine, qui livre désormais ses écrits au public », Montreuil réplique, reconnaissant qu’elle « ne manque pas tout à fait d’esprit, pour autant qu’une femme puisse en avoir ».

Cependant, face à l’Université, Christine n’est plus seule ; elle reçoit le soutien de Gerson, qui en a été le chancelier ; théologien et orateur de grande renommée, il dénonce, à son tour, les thèses de Jean de Meun dans un écrit en forme allégorique rédigé en 1401. De son côté, Christine envoie une Épitre sur le sujet à la reine Isabeau, lui demandant de l’aider à soutenir « contre certaines opinions » l’« honneur et louanges des femmes » et y joint les pièces du dossier82.

La « Querelle de la Rose » va peu à peu s’apaiser, dans la tragédie de la guerre civile.

– Jean de Montreuil sera assassiné.

– Gerson — comme Christine — va fuir Paris et la terreur bourguignonne, pour se réfugier à Lyon, d’où il saluera comme elle, le moment venu, l’action de la Pucelle.

Un espoir pour une France en perdition

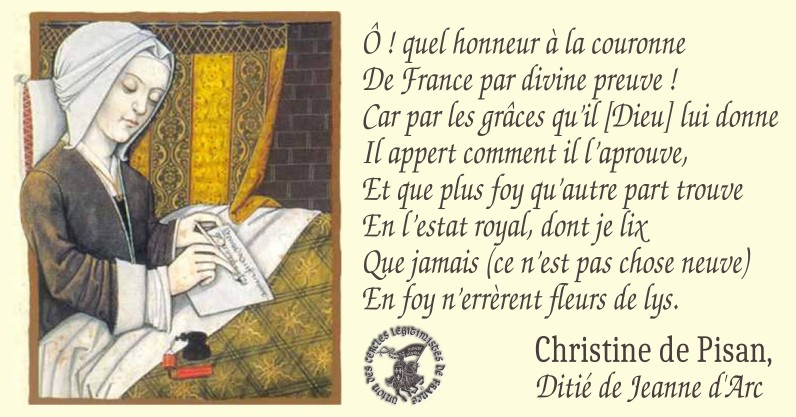

Le Ditié de Jeanne d’Arc

La dernière des œuvres de Christine de Pisan a pour titre le Ditié de Jeanne d’Arc. Elle est composée à l’abbaye de Poissy et marquée par un retour à la forme poétique : le Ditié est en effet « un poème à caractère narratif pouvant s’adapter à l’expression d’émotions personnelles aussi bien qu’à l’exposé de vues politiques », écrit Margaret Switten83, universitaire américaine, dans l’introduction donnée par elle à l’édition de ce texte dans les Voix de femmes au Moyen Âge.

Dans sa traduction en français moderne, dont nous pouvons enfin disposer, le poème est divisé en 61 strophes ; il s’ouvre par ces mots : « Moi, Christine », entrée en matière vigoureuse observe encore Mme Switten. Une introduction permet à Christine de rappeler ce qu’a été sa vie recluse : « Moi qui ai pleuré onze ans en abbaye fermée » et jusqu’à ce que le soleil se remette à « briller ».

Un événement extraordinaire est narré à la première personne, après avoir été accompli par la grâce de Dieu. Nous sommes en 1429 ; il est question de Charles VII et de Jeanne d’Arc : « Pucelle bienheureuse […] née à une heure propice […] envoyée par Dieu, en qui le Saint-Esprit versa sa grande grâce » . On nous parle aussi des troupes françaises et des Anglais, « gent perfide », sans oublier les « rebelles ignobles » qui se sont « joints à eux », « gent aveugle » dont les Parisiens, « fous sans confiance » mais aussi les habitants d’autres « villes rebelles » auxquels il est conseillé de demander pardon avant d’être « dominé par la force ». Le roi est « si bon qu’il veut pardonner », ajoute Christine, ce qui se vérifiera lorsque Charles VII entrera à Paris en 1437 précédé de hérauts criant « Le Roi ne sait rien ! », mais elle ne pourra être témoin de ce retour à la paix civile autour du « très grand chef ».

Jeanne d’Arc, ou la revanche des femmes

Le Ditié est un texte assez court : douze pages dans l’édition de 2006, au format in 12o. Christine a réussi à associer divers registres : histoire, action de grâce, prophétie et exhortation qui, comme l’a dit François Suard en 1999, « se conjuguent en une harmonieuse symphonie ». On y retrouve le « féminisme » de l’auteur : « Eh ! quel honneur pour le sexe féminin, Il est évident que Dieu l’aime » et elle nous dit encore : « tout le royaume maintenant recouvré et sauvé par une femme », ce qui n’est pas encore exact au demeurant. Mais cette femme est « partout représentée comme instrument de Dieu », note Mme Switten ; elle est aussi rapprochée de certaines figures de l’Ancien testament, Ester, Judith et Déborah, « dames de grand mérite par lesquelles Dieu délivra son peuple de l’oppression ».

Christine n’a pu connaître la capture de Jeanne, ni sa passion. Il reste que son Ditié a préservé l’épopée de la pucelle « dans toute la fraîcheur de l’émotion qu’elle provoqua », comme l’a fort bien dit Mme Switten qui note encore que, de la victoire d’Orléans au sacre de Reims, la recluse de Poissy paraît avoir été bien renseignée.

Le Ditié est un « écrit militant » selon l’heureuse expression de Liliane Dulac ; il est conçu par son auteur comme devant avoir la plus grande diffusion possible, comme l’attestent les strophes VII, VIII et X :

Que ce soit raconté partout, car cela vaut la peine qu’on s’en souvienne, et que ce soit écrit, n’en déplaise à quelques uns, dans maintes chroniques et histoires. Que l’univers entier écoute cette chose merveilleuse et extraordinaire. Voyez si Dieu, en qui toutes grâces abondent, ne soutient pas en fin de compte le bon droit… Qui vit jamais arriver chose plus extraordinaire qui défie l’opinion (car cela mérite qu’on la note et qu’on s’en souvienne partout).

Le Ditié de Jeanne d’Arc, une prière pour la France

Quelle a été la diffusion du Ditié, achevé nous dit son auteur « en l’année susdite mil quatre cent et vingt-neuf, le jour où finit le mois de juillet » (strophe 61) ? Christine est, semble-t-il, morte peu après ; elle n’a sans doute pas eu la possibilité de veiller à ce qu’il soit répandu comme elle le voulait ; des copies ont certainement circulé dans le royaume peu à peu libéré de l’occupation anglaise, mais en quel nombre ? Mme Switten ne pose pas cette question, à laquelle il est impossible de répondre, même approximativement.

Pendant fort longtemps, le Ditié a été, sinon totalement oublié, au moins négligé ; une première édition en a été donnée en 1977 à Oxford, dont le texte a été utilisé, ainsi que l’appareil critique, par l’auteur de l’édition en français moderne de 2006 ; entre 1978 et 2000, il a fait l’objet de onze études publiées en France et à l’étranger, ce qui réalise le vœu formulé par l’auteur en 1429.

Le Ditié est un « poème qui éclate de joie », selon Danielle Regnier-Bohler ; il est l’« expression passionnée des thèmes essentiels à ses buts », un « témoignage émouvant et puissant de toute l’œuvre de Christine » ; il est enfin possible de prendre connaissance, sans avoir recours à un dictionnaire d’ancien français, de ce qu’un commentateur a nommé « une prière politique pour la France ». Ces mots, formulés en 1999, renferment l’essentiel de la pensée politique de Christine de Pisan, première femme de lettres française, sottement qualifiée d’« écrivaine » par certaines de celles qui, tout en lui rendant hommage, ont cru devoir obéir à une mode ridicule.

Le Ditié est un « poème qui éclate de joie », selon Danielle Regnier-Bohler ; il est l’« expression passionnée des thèmes essentiels à ses buts », un « témoignage émouvant et puissant de toute l’œuvre de Christine » ; il est enfin possible de prendre connaissance, sans avoir recours à un dictionnaire d’ancien français, de ce qu’un commentateur a nommé « une prière politique pour la France ». Ces mots, formulés en 1999, renferment l’essentiel de la pensée politique de Christine de Pisan, première femme de lettres française, sottement qualifiée d’« écrivaine » par certaines de celles qui, tout en lui rendant hommage, ont cru devoir obéir à une mode ridicule.

L’auteur de la Vision occupe une place éminente parmi les écrivains français ; elle est tout à la fois « le porte-parole de la misère » de son temps et « la voix véhémente qui rappelle à la sagesse et à la raison les hommes de pouvoir, les princes rendus à leurs devoirs »84.

Le Ditié de Jeanne d’Arc (texte intégral)

|

1 |

2 |

|

3 |

4 |

|

5 |

6 |

|

7 |

8 |

|

9 |

10 |

|

11 |

12 |

|

13 |

14 |

|

15 |

16 |

|

17 |

18 |

|

19 |

20 |

|

21 |

22 |

|

23 |

24 |

|

25 |

26 |

|

27 |

28 |

|

29 |

30 |

|

31 |

32 |

|

33 |

34 |

|

35 |

36 |

|

37 |

38 |

|

39 |

40 |

|

41 |

42 |

|

43 |

44 |

|

45 |

46 |

|

47 |

48 |

|

49 |

50 |

|

51 |

52 |

|

53 |

54 |

|

55 |

56 |

|

57 |

58 |

|

59 |

60 |

|

61 |

Bibliographie

Œuvres de Christine de Pisan traduites en français moderne

La vision de Christine — Le livre des trois vertus — Le ditié de Jeanne d’Arc. Ces trois textes sont intégralement publiés dans Voix de femmes au Moyen-Âge, Robert Laffont, 2006, p. 405-723.

Livre des faits et bonnes œuvres du sage roi Charles V, Pockett, Agora, 2013.

Principales études récentes

– Actes du colloque international Amiens, 9-11 décembre 2011 : « Christine de Pizan et son époque ». Amiens, Presse du Centre d’Études médiévales, 2012.

– Autrand Françoise, Christine de Pisan. Une femme en politique, Fayard, 2009.

– Burns James Henderson (sous la direction de), Histoire de la pensée politique médiévale 350-1450 (« The Cambridge History of Médiéval Political Thought »), Édition en langue française réalisée par Jacques Ménard, P.U.F., 1993.

– Favier Marguerite, Christine de Pisan. Muse des cours souveraines, Lausanne, Ed. Rencontres, 1967.

– Gauvard Claude, « Christine de Pisan a-t-elle eu une pensée politique ? À propos d’ouvrages récents », Revue historique, no 508, octobre-décembre 1973, p. 417-430.

– Pernoud Régine, Christine de Pisan, Calmann-Lévy, 1982.

– Wisman Josette A., « L’éveil du sentiment national au Moyen Âge : la pensée politique de Christine de Pisan », Revue historique, no 522, avril-juin 1977, p. 289-297.

- Louis Aragon , La leçon de Ribérac et l’Europe française, « Fontaine », Alger, no 14, avril-mai 1941, p. 286-304. Fondée en 1939 par Max-Pol Fouchet, cette revue, après l’armistice, n’est diffusée qu’en zone libre et dans l’Afrique française du Nord ainsi qu’en Suisse (« Fontaine », op. cit., in fine : liste des libraires diffusant la revue). Sur l’ambiguïté, possible mais point du tout certaine, de la « Leçon », voir : Pierre Daix, Les Lettres françaises. Jalons pour l’histoire d’un journal 1941-1972, Tallandier, 2004, p. 156-163.↩

- Expression citée par Gustave Cohen, La grande clarté du Moyen Âge, Gallimard, 1945, p. 12.↩

- Les Lais de Marie de France, Traduits de l’ancien français par Pierre Jonin, Honoré Champion, 1981.↩

- Régine Pernoud, Christine de Pisan, Calmann-Lévy, 1982, p. 129.↩

- Françoise Autrand, Christine de Pisan. Une femme en politique, Fayard, 2009, p. 167.↩

- Joseph Calmette : « La bataille de Poitiers, le 19 septembre 1356 […] répétition de la bataille de Crécy, mais plus confuse encore et plus désastreuse » (in Charles V, Fayard, 1945, p. 68).↩

- Joseph Calmette, Charles V, op. cit., p. 78.↩

- Laurent Theis, Histoire du Moyen Âge français. Chronologie commentée, Perrin, 1992, p. 280.↩

- Françoise Autrand, Christine de Pisan, op. cit., p. 181-182.↩

- Françoise Autrand, Christine de Pisan, op. cit., p. 210 et sq.↩

- Joseph Calmette, Charles V, op. cit., p. 350-361 et Autrand, Christine de Pisan, op. cit., p. 208-210.↩

- Françoise Autrand, Christine de Pisan, op. cit., p. 201.↩

- Françoise Autrand, Christine de Pisan, op. cit., p. 191-194. Voir, dans le même sens, Bernard Guenée, La folie de Charles VI le Roi Bien Aimé, Perrin, 2004, p. 5.↩

- Bernard Guenée, La folie… , op. cit., p.8.↩

- Bernard Guenée écrit :

La maladie de Charles VI avait posé un problème insoluble. Le roi inutile n’a pas été déposé parce que personne, ni hors du royaume ni dans le royaume, n’avait les moyens juridiques ou politiques de le déposer, ni même de gouverner à sa place. La déposition […] s’était révélée impossible, à supposer qu’elle ait jamais été envisagée par certains (Bernard Guenée, La folie… , op. cit., p. 232-233).

- Bernard Guenée, La folie… , op. cit., p. 7.↩

- Selon l’expression de l’un des intervenants à l’émission documentaire sur Azincourt diffusée par la chaîne ARTE le 27 novembre 2004.↩

- Jean Favier, La guerre de cent ans, Fayard, 1986, p. 438-442.↩

- Jean Favier, La guerre de cent ans, op. cit., p. 443-455.↩

- Journal d’un bourgeois de Paris sous Charles VI et Charles VII, Préface et notes d’André Mary, Paris, Chez Henri Jonquières, 1929 — Journal d’un bourgeois de Paris de 1405 à 1439, Texte original et intégral présenté et commenté par Colette Beaune, Livre de Poche (« Lettres gothiques »), 1990.↩

- Jacques Krynen, Idéal du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Age (1380-1440). Étude de la littérature politique du temps, Paris, 1981, et du même : L’Empire du roi. Idées et croyances politiques en France XIIIe-XVe siècles, Paris, 1993.↩

- James Henderson Burns (sous la direction de), Histoire de la pensée politique médiévale 350-1450, Cambridge, 1988, et Paris, P.U.F., 1993.↩

- Philippe de Mézières, 1327-1405, homme de guerre et administrateur ; chancelier du royaume de Chypre en 1358-1359. Conseiller de Charles V qui lui confie l’éducation du dauphin. Auteur de plusieurs ouvrages dont le Songe du vieil pèlerin, offert à Charles VI pour ses vingt ans. De cet essai politique de grand intérêt n’existe qu’une seule édition moderne publiée à Cambridge en 1969.↩

- Jean Gerson (Jean Charlier, dit), 1363-1429, universitaire, théologien et prédicateur, auteur d’une œuvre d’une grande ampleur publiée en dix volumes, de 1960 à 1973, par Mgr Glorieux. Homme d’Église, il n’en est pas moins très soucieux du sort du royaume de France, se demandant publiquement, dès 1395, comment Dieu peut y souffrir « telle affliction ».↩

- Françoise Autrand, Christine de Pisan, op. cit., p. 13.↩

- Cité par Marguerite Favier, Christine de Pisan. Muse des cours souveraines, Lausanne, Éd. Rencontre, 1967, p. 199.↩

- Régine Pernoud, Christine de Pisan, op. cit., p. 17-19.↩

- Marguerite Favier, Christine de Pisan… , op. cit., p. 19, et Françoise Autrand, Christine de Pisan, op. cit., p. 14-17 et 22-25.↩

- Cité par Régine Pernoud, Christine de Pisan, op. cit., p. 13.↩

- Marguerite Favier, Christine de Pisan, op. cit., p. 37 et s.↩

- Marguerite Favier, Christine de Pisan, op. cit., p. 48-49.↩

- Marguerite Favier, Christine de Pisan, op. cit., p. 49.↩

- Du Castel Mme Étienne, Ma grand-mère Christine de Pisan, Hachette, 1936, p. 49.↩

- Françoise Autrand, Christine de Pisan, op. cit., p. 26-41.↩

- Régine Pernoud, Christine de Pisan, op. cit., p. 45-46.↩

- Du Castel Mme Etienne, Ma grand-mère… , op. cit., p. 66.↩

- Cité par Régine Pernoud, Christine de Pisan, op. cit., p. 79.↩

- Marguerite Favier, Christine de Pisan, op. cit., p. 43 et Françoise Autrand, Christine de Pisan, op. cit., p. 80, 221 et 231.↩

- Cité par Marguerite Favier, Christine de Pisan, op. cit., p. 54.↩

- Marguerite Favier, Christine de Pisan, op. cit., p. 57-71.↩

- Françoise Autrand, Christine de Pisan, op. cit., p. 116.↩

- Marguerite Favier, Christine de Pisan, op. cit., p. 71-72.↩

- Claude Gauvard, « Christine de Pisan a-t-elle eu une pensée politique ? » , Revue Historique, no 508, octobre-décembre 1973, p. 417-430. Françoise Autrand, Christine de Pisan, op. cit., p. 269-271.↩

- Du Castel Mme Étienne, Ma grand-mère… , op. cit., p. 156-160.↩

- Du Castel Mme Étienne, Ma grand-mère… , op. cit., p. 161 et Régine Pernoud, Christine de Pisan, op. cit., p. 175-177.↩

- « Et en surquetout les Anglais, par de côté, qui parferont l’échec et mat, se Fortune y consent ». Du Castel Mme Étienne…, op. cit., p. 157.↩

- Du Castel Mme Étienne, Ma grand-mère… , op. cit., p. 170-191 — Autrand F., Christine de Pisan, op. cit., p. 103-109 et 438-443.↩

- Du Castel Mme Étienne, Ma grand-mère… , op. cit., p. 176 — Pernoud Régine, Christine de Pisan, op. cit., p. 189-192 — F. Autrand, Christine de Pisan, op. cit., p. 438.↩

- Du Castel Mme Etienne, Ma grand-mère… , op. cit., p. 192. Voir le texte complet en français moderne, in La Vision de Christine. Voix de femmes au Moyen Âge, Robert Laffont, 2006, p. 490.↩

- Cité par Mme Claude Gauvard, « Christine de Pisan… », Revue historique, octobre-décembre 1973, p. 418.↩

- Anne Berthelot et François Cornillet, Manuel de littérature. Moyen Âge XVIe siècle, Nathan, 1988, p. 180-182.↩

- J. Kennedy Angus, auteur de : Christine de Pisan bibliographical guide, Londres, 1984, suivi de deux suppléments parus en 1994 et en 2004.↩

- Françoise Autrand, Christine de Pisan, op. cit., p. 335-350.↩

- Jean Dunhabin, in James Henderson Burns, Histoire de la pensée médiévale, op. cit., p. 462.↩

- Platon, La république, Livre V, XVIII, Trad. Émile Chambry, Club français du Livre, 1967, p. 234.↩

- James Henderson Burns, Histoire… , op. cit., p. 461.↩

- Jean de Salisbury, homme d’Église, évêque de Chartres en 1176, auteur de Policraticus traduit en français par ordre de Charles V en 1372 — Françoise Autrand, Christine de Pisan, op. cit., p. 429.↩

- James Henderson Burns, Histoire… , op. cit., p. 453 et 512.↩

- Josette Wisman, « L’éveil du sentiment national au Moyen Âge : la pensée politique de Christine de Pisan, Revue historique », avril-juin 1977, p. 273-297.↩

- C. Gauvard, Christine de Pisan… , op. cit., p. 429.↩

- Voix de femmes au Moyen Âge, sous la direction de Danielle Régnier-Bohler, Robert Laffont, 2006, p. 407-723.↩

- Anne Paupert, in Voix de femmes… , op. cit., p. 411.↩

- Voix de femmes… , op. cit., p. 433-454.↩

- Voix de femmes… , op. cit., p. 412.↩

- Voix de femmes… , op. cit., p. 460.↩

- Voix de femmes… , op. cit., p. 482.↩

- Voix de femmes… , op. cit., p. 462.↩

- Voix de femmes… , op. cit., p. 490-491.↩

- Voix de femmes… , op. cit., p. 491-535.↩

- Voix de femmes… , op. cit., p. 414.↩

- Voix de femmes… , op. cit., p. 533-535. Sur la foi religieuse de Christine, voir, entre autres, Autrand F., Christine de Pisan… , op. cit.. p. 425-436 (« Semper Christiana »).↩

- Mathilde Laigle, Le Livre des Trois Vertus de Christine de Pisan et son milieu historique et littéraire, Honoré Champion, 1912.↩

- Christine de Pisan, Le Livre des Trois Vertus, in Voix de femmes au Moyen Âge, op. cit., p. 543-698.↩

- Voix de femmes… , op. cit., p. 543.↩

- Christine de Pisan, Le Livre des Trois Vertus, in Voix de femmes… , op. cit., p. 559.↩

- Voix de femmes… , op. cit., p. 543-555.↩

- Françoise Autrand, Christine de Pisan, op. cit., p. 403.↩

- M. Laigle, Le Livre des Trois Vertus… , op. cit., p. 120-124.↩

- Françoise Autrand, Christine de Pisan, op. cit., p. 379-424.↩

- Voir Berthelot et Cornillet, Manuel d’histoire littéraire… , op. cit., p. 178.↩

- Guillaume de Lorris et Jean de Meun, Le Roman de la Rose, mis en français moderne par André Mary, Gallimard, 1949, p. 237.↩

- Régine Pernoud, Christine de Pisan, op. cit., p. 105-133 — Françoise Autrand, Christine de Pisan … , op. Cit. , p. 151-165.↩

- Christine de Pisan, Le Ditié de Jeanne d’Arc, traduit du moyen français, présenté et annoté par Marguerite Switten in Voix de femmes… , op. cit., p. 699-723.↩

- Voix de femmes… , op. cit., p. XIV.↩