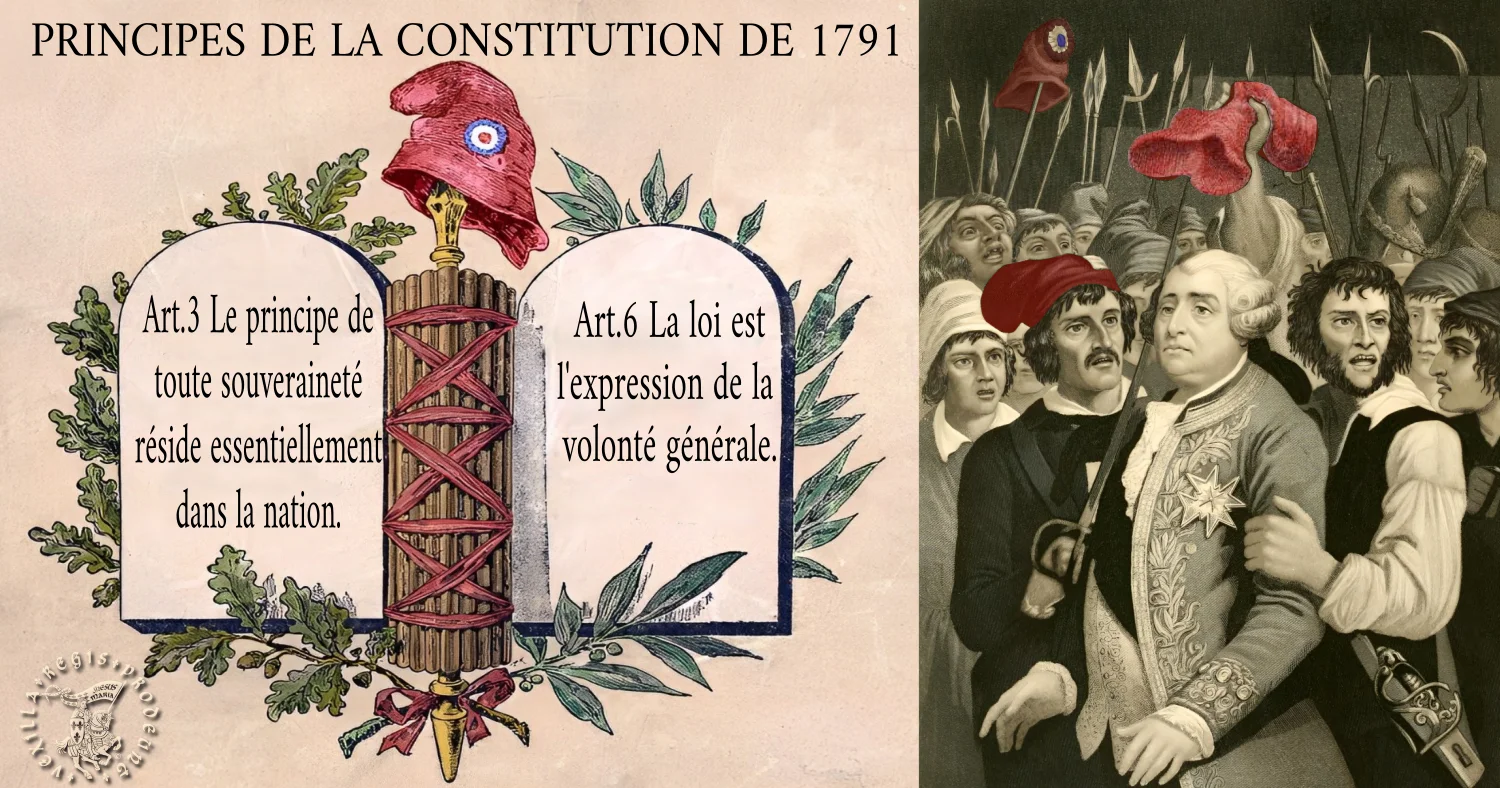

Le 17 juin 1789, par un véritable coup d’État, les États Généraux se déclarent Assemblée Nationale représentant la Nation, et se fixent la mission de rédiger la Constitution du royaume pour régénérer l’ordre public et pour maintenir les vrais principes de la monarchie. Lors du Serment du jeu de paume, ils jurent de rester assemblés jusqu’à ce que la Constitution du Royaume « soit établie et affermie sur des fondements solides ». La Révolution dévoile alors sa nature en transférant la souveraineté ultime de Dieu à la nation. Le roi n’est donc plus le représentant de Dieu (son lieutenant), mais celui de la nation. De fait perd-il son autorité — qui procédait de la conformité de ses lois à la loi naturelle —, et doit-il désormais se soumettre à une loi « expression de la volonté générale » exprimée par les députés. Cet article propose une lecture critique de la Constitution de 1791, étape clé pour expliquer le passage des Droits de l’Homme à la Terreur. [La Rédaction]

Table des matières

Avertissement de Vive Le Roy

Le texte qui suit est un article du Professeur Jean-Pierre Brancourt publié dans Les Cahiers de l’Institut de la Maison de Bourbon, N° 2, Colloque du 8 octobre 1991, « Louis XVI et la Constitution de 1791 », p. 9.

AVERTISSEMENT : tous les titres ont été ajoutés par VLR pour faciliter la lecture en ligne.

Fixer la Constitution, ou en créer une ?

Fixer la Constitution française : la tâche allait immédiatement s’avérer épineuse. La Révolution française devait, dès ses premières années, révéler une incompatibilité absolue entre les notions de révolution et de constitution : il fallait bien s’en douter. On allait découvrir qu’il serait impossible de trouver une traduction constitutionnelle au mouvement révolutionnaire, et, d’ailleurs, de 1789 à 1799, les constitutions vont fleurir. Lorsqu’on a commencé à les appliquer, on s’est dépêché de les violer, de les tourner, puis de les suspendre.

La Constitution de 1791 est donc un intéressant sujet d’investigations, d’abord parce qu’elle est la première du genre, et ensuite parce qu’elle est une sorte de modèle de ce qu’il ne faut pas faire.

Pour tenter de comprendre, nous examinerons d’abord les difficultés d’élaboration, et puis nous verrons les fruits de ce chef d’œuvre inlassablement célébré.

Des difficultés existaient d’abord en un point précis de l’esprit des députés. On s’était solennellement et inconsidérément grisé de discours en jurant qu’on allait « fixer » la Constitution du Royaume mais le mot lui-même recouvrait une ambiguïté :

– allait-on préserver et défendre la constitution coutumière existante ? ou

– allait-on en créer une ?

Du sens donné au mot Constitution

La Constitution de l’Ancienne France : entre sa déformation par le janséniste Le Paige et sa négation par un abbé Mably socialisant

Cette ambiguïté prolongeait en réalité un conflit ancien, engagé au milieu du siècle. En effet, aux côtés du parlement, Le Paige avait, dans ses Lettres historiques1 évoqué la Constitution de la Monarchie, et il s’était empressé, comme ses amis parlementaires, de déformer cette constitution pour attribuer aux magistrats un partage de fait du pouvoir législatif royal, partage totalement incompatible avec la réelle Constitution qui existait, et sur laquelle on vivait.

Contre cette doctrine artificielle, badigeonnée d’histoire, Mably a nié l’existence d’un ordre constitutionnel et il a cherché à démontrer la présence d’une espèce de champ intellectuel instable qui était marqué par les alternances d’anarchie et de despotisme. Dans son ouvrage Observations sur l’Histoire de France (Genève, 1765, 2 vol.) Mably avait exposé que les Français n’avaient pas encore de Constitution parce qu’ils n’avaient pas encore été en mesure de manifester une volonté politique soutenue, volonté politique absolument nécessaire à la fixation des formes de leur existence politique et à la préservation de leur liberté.

Vattel et Rousseau changent le sens du mot « Constitution »

Dans les pamphlets politiques pré-révolutionnaires, le conflit entre Le Paige et Mably trouve un écho d’autant plus large qu’un autre débat se développe autour de la notion même de constitution. Vattel, dans son Droit des gens, puis Rousseau, ont changé la signification traditionnelle de « constitution ».

« Constitution » jusque là, désignait le mode d’existence, la disposition d’une entité quelconque comme, par exemple, la constitution du corps humain dont, depuis l’Antiquité, la Cité était regardée comme le prolongement. Dans la conception française, le Royaume est un corps dont le Roi est la tête, et dont les groupes sociaux naturels sont les membres.

Vattel, lui, analyse la Constitution comme une forme de gouvernement instituée par une nation pour s’assurer les plus grands avantages de l’association politique, association politique individualiste et volontariste.

L’argumentation de Vattel est développée dans un sens encore plus radical, bien sûr, dans le Contrat social. À partir de ce moment-là, (mais le processus était déjà commencé précédemment) on rejette l’analogie classique entre la Constitution de la Cité et la constitution du corps humain. Le Contrat social souligne que si la première est l’œuvre de la nature, la seconde est un acte politique, produit de la volonté de la nation, par lequel un peuple souverain crée sa forme spécifique de gouvernement. Cet acte n’est d’ailleurs pas accompli définitivement, selon l’interprétation de Rousseau. Ce serait trop simple ; une fois la Constitution fixée, l’instance souveraine doit se rassembler régulièrement pour manifester sa présence et sa force. En de pareils moments où l’être politique suprême, le peuple souverain, se rassemble, les effets de la Constitution sont suspendus. En somme, la Constitution ne dépend pas seulement d’un acte fondateur, mais aussi d’une réaffirmation perpétuelle de cet acte. Citons Rousseau :

Il n’y a dans l’État aucune loi fondamentale qui ne se puisse révoquer, non pas même le pacte social.

L’abbé Sieyès, ou la Constitution expression d’une volonté nationale

Sieyès a exprimé avec clarté les implications de ce volontarisme dans sa brochure Qu’est-ce que le Tiers-État ? Il rejette le sens traditionnel de « constitution » entendue comme un ordre social et politique inhérent à la nature des choses, et il lui préfère le sens d’une institution artificielle de gouvernement. Pour Sieyès, la nation est l’ultime réalité politique :

La volonté de la nation est toujours légale, elle est la loi elle-même ; il suffit que sa volonté paraisse pour que tout droit positif cesse devant elle comme devant la source et le maître suprême de tout droit positif.

Ces lignes étaient écrites contre les partisans d’une Constitution traditionnelle de la Monarchie française, mais elles étaient en même temps très inquiétantes pour les auteurs mêmes de la nouvelle Constitution.

Chronologie de la Constitution de 1791

Un préambule à la Constitution : la Déclaration des droits de l’homme du 4 Août 1789

Malgré tout, le jour du 4 Août, l’Assemblée décida que la Constitution serait précédée d’une Déclaration des droits. Elle choisit ainsi implicitement de créer une Constitution, au lieu de préserver la précédente. La solution la pire était adoptée.

Après des délibérations consécutives aux événements de la nuit du 4 Août, les députés passèrent à la rédaction d’une Déclaration des droits de l’homme, avant même de commencer leur œuvre constituante. L’affirmation des principes fondamentaux devait précéder l’œuvre constituante. Les articles de la Déclaration destinés à fixer la Constitution française étaient ambigus, et parfois même ils se contredisaient les uns les autres, ce qui ne manque pas de surprendre le lecteur.

Article 16 : Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

Cela pouvait signifier, bien sûr, que la France n’avait jamais eu de Constitution : elle avait mené une existence de ludion… Mais ce n’était pas incompatible avec l’idée que, sur les fondements anciens de la Monarchie, on bâtirait un système de garanties individuelles contre les lettres de cachet à propos desquelles les parlementaires avaient contribué à élaborer un roman horrifique et qu’ils évoquaient de temps à autre pour se donner des sensations fortes. Mais le texte laissait planer l’incertitude sur les pouvoirs à séparer.

Sur la nature de la séparation, rien n’était précisé non plus. Et ce thème s’accordait aussi avec la notion, tirée de Rousseau, d’une division entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, indispensable à l’épanouissement de la volonté générale. Cette interprétation était encouragée par l’article 6 :

Article 6 : La loi est l’expression de la volonté générale.

Seulement une nouvelle difficulté surgissait dès la ligne suivante :

Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation.

Or, l’affirmation de la volonté générale était fâcheusement incompatible avec la notion même de représentation que Rousseau, avait radicalement écartée.

Les ambiguïtés étaient innombrables et ces ambiguïtés ne risquaient pas d’être dissipées par la formulation du principe de la souveraineté de la nation qui était contenue dans l’article 3 de cette étonnante Déclaration des droits de l’homme :

Article 3 : le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Affirmer que le principe de toute autorité réside dans la nation ne signifie pas que l’exercice de la souveraineté émane directement de la nation en tant que telle. La formulation adoptée par l’Assemblée nationale masquait mal la différence entre la version radicale, rousseauiste, du principe de la souveraineté nationale, et la version molle chère aux modérés, amis de Mounier.

Septembre 1789 : la Constitution proclame que le gouvernement français est monarchique

Tel était le prélude au débat sur la Constitution elle-même. L’assemblée avait repris à son compte les principes de la souveraineté de la nation et de la volonté générale, mais leur interprétation était trouble : la Constitution devait être l’instrument d’une séparation des pouvoirs que l’on se gardait bien de définir. Enfin, en septembre 1789, on n’était pas encore certain de ce qu’on allait faire. Allait-on créer, ou allait-on restaurer une Constitution ? Le conflit a surgi dès la discussion du premier article :

Le gouvernement français est un gouvernement monarchique.

Les députés s’affrontèrent immédiatement sur la nature du gouvernement monarchique français, puis, sur leur rôle dans ce gouvernement.

– Certains firent remarquer qu’ils n’avaient pas été envoyés aux États Généraux pour faire une Constitution nouvelle, mais pour confirmer et régénérer l’ancienne monarchie.

– D’autres rappelèrent que la vocation des États Généraux était de conseiller le Monarque — (ne sont-ils pas un conseil élargi du royaume ? ) — puis ils rentrèrent chez eux : ce fut le cas de Cazalès et de ses collègues que ne désespérait pas la perspective de quitter la société interlope gravitant autour de l’Assemblée.

– D’autres, enfin, ont insisté sur le fait qu’ils avaient été envoyés comme représentants d’une nation souveraine pour exercer la totalité du pouvoir constituant de cette nation ; on était plus loin de la vérité, mais l’heure n’était pas aux scrupules de conscience.

Entre nation souveraine, séparation des pouvoirs, corps législateur unique, corps exécutif subordonné et veto royal

C’est le débat sur le veto royal qui a réglé la question ; les porte-paroles du comité de constitution, Lally-Tollendal et Mounier, n’ont pas pu défendre leur interprétation modérée. L’idée selon laquelle la France avait une Constitution coutumière précise, réglant exactement la dévolution et les limites du pouvoir, a été rejetée dans les ténèbres extérieures, tout comme a été écartée l’hypothèse même selon laquelle il y avait eu au moins dans la France d’Ancien Régime des rudiments de Constitution :

« Commençons donc par écarter tous les faits » avait proclamé Rousseau dans le Discours sur l’inégalité2.

On a préféré créer ex nihilo une Constitution par un acte de volonté de la nation souveraine, en accord avec les principes abstraits du droit politique ; pour résumer les débats, les députés ont eu à se prononcer entre trois options :

– ou bien choisir la Constitution historique améliorée, dans laquelle l’autorité royale et la représentation nationale se seraient, finalement, contrebalancées dans un système d’équilibre des pouvoirs inspiré de Montesquieu,

– ou bien instituer une Constitution radicalement nouvelle sur la base du principe de la souveraineté de la nation, avec une division radicale entre une Assemblée législative et un exécutif subordonné, confié au Roi, le veto suspensif étant dans ce système le mécanisme capable de réconcilier la théorie de la volonté générale avec la pratique de la représentation,

– ou enfin, troisième hypothèse, proposée par Sieyès : une Constitution créée, bien sûr, à partir du principe de la table rase par un acte de la nation souveraine, mais dans laquelle l’ultime expression de la volonté générale ne réside pas dans un appel à la volonté du peuple telle qu’elle s’exprime dans les assemblées primaires mais dans la délibération — sereine, bien sûr, et rationnelle — du corps unitaire des représentants.

Au cours des votes qui ont conclu ces débats, les arguments de Siéyès n’ont pas été pris davantage en considération que ceux de Mounier. L’Assemblée a rejeté

magnifiquement, les recommandations de son Comité de Constitution en faveur d’un équilibre des pouvoirs conjugués au veto royal absolu, et elle s’est prononcée en faveur d’un corps législateur unique, d’un exécutif subordonné, représenté par la Couronne, et d’un veto royal suspensif.

Ces décisions, qui étaient prévisibles, non parce qu’elles étaient les plus désastreuses, mais parce que tout le mécanisme avait été préparé, ces décisions ont eu, évidemment, des conséquences considérables.

Octobre 1789, ou l’abolition la monarchie traditionnelle

Une première conséquence a été le triomphe de la vision radicale et rousseauiste de la constitution. Tous les doutes ont été effacés par les journées d’Octobre, qui ont réglé une fois pour toutes l’hypothèse d’une forme royale d’acceptation de la Constitution.

Lorsque, le 1er octobre 1789, Louis XVI fut sommé par l’Assemblée de répondre s’il acceptait ou non la Déclaration des droits de l’homme, et les articles déjà votés de la Constitution, il répondit, le 5 octobre, en donnant son adhésion — et non pas son acceptation — avec la réserve expresse que la Constitution, une fois complétée, maintienne entre les mains du Monarque le pouvoir exécutif dans la totalité de sa prérogative. Cette réponse fut trouvée insidieuse et inacceptable par les députés. Selon eux, en laissant intacte la possibilité que le Roi, plus tard, puisse faire modifier ou refuser la Constitution, on risquait de restaurer le « despotisme », et l’anéantissement du principe même de souveraineté de la nation. Ils connaissaient mal Louis XVI ! C’était l’opinion de Robespierre, c’était l’opinion de Pétion. Pétion a en effet réaffirmé la suprématie du pouvoir constituant sur le pouvoir constitué et s’est exprimé dans des termes qui sont parfaitement clairs :

On dit qu’il y a un contrat social entre le Roi et la Nation, je nie le principe. Le Roi ne peut que gouverner selon les lois que la nation lui présente.

Juste avant l’arrivée des femmes venues de Paris, avec Maillard, le 5 octobre, l’Assemblée a voté que le Roi se verrait demander de donner à la Constitution son acceptation pure et simple ; et la demande de l’Assemblée a été portée au Château par une délégation commune de députés et de manifestantes ! (Les liens entre les unes et les autres étaient déjà d’ailleurs tissés depuis un certain temps, et ils se prolongèrent). Et Louis XVI accepta.

La Constituante allait mettre encore deux ans à accomplir son œuvre, mais l’essentiel de la Révolution constitutionnelle était accompli à ce moment-là. Trois jours après, l’Assemblée vota que Louis XVI était seulement Roi des Français, par la grâce constitutionnelle de l’État. Ce point est important : la Constituante, partie pour fixer les formes d’une Constitution monarchique traditionnelle, en était arrivée à l’acte décisif, consistant à créer une monarchie constitutionnelle fondée et organisée sur le principe de la souveraineté de la nation.

Vers l’instabilité d’une souveraineté populaire capable de modifier ou d’abolir la Constitution

Toutefois, si une Constitution pouvait être créée ex nihilo en accord avec le principe de la souveraineté populaire, il fallait envisager qu’elle puisse aussi être abolie, et remplacée par la même souveraineté populaire. Si l’intervention du peuple pouvait imposer l’acceptation de principes constitutionnels au nom de la nation elle pouvait aussi organiser leur révision et leur répudiation une fois qu’ils avaient été acceptés.

L’Assemblée a pris brutalement conscience de cette réalité après Varennes et le massacre du Champ-de-Mars, lorsque, dans une atmosphère d’extrême agitation des clubs, elle décida de la forme des changements constitutionnels.

– Dans la Constitution de 1791, elle avait solennellement déclaré :

la nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitution.

– Et la même Assemblée se hâta d’ajouter que :

le droit de révision constitutionnelle ne peut concerner que des articles précis, dont l’expérience avait fait sentir les inconvénients.

– De plus, la révision n’était possible que si trois législatures s’étaient prononcées en sa faveur. L’Assemblée de révision ne peut être que la quatrième législature, augmentée de membres spécialement choisis pour cette tâche.

L’Assemblée avait donné libre cours au principe de la souveraineté de la nation, et en 1791, elle ne savait plus comment lui imposer des limites raisonnables.

Une autre contradiction de la Constitution était lourde de conséquences déplorables et elle allait conjuguer ses effets avec la précédente. Les députés avaient accepté le principe selon lequel ils instituaient une Constitution par un acte de volonté souveraine, mais en même temps ils avaient repoussé la suggestion de placer dans le corps des représentants de la nation l’expression de la souveraineté de la nation. Le veto royal suspensif était destiné à harmoniser souveraineté et représentation, en permettant un ultime appel au peuple.

Lorsque la Constitution fut adoptée, elle comportait donc une contradiction génératrice d’une paralysie constitutionnelle. En effet, pour protéger la souveraineté nationale des dangers de la représentation, la Constitution permettait au Roi d’user de son droit de veto. Aussi dérisoire que fût ce droit, il pouvait retenir l’Assemblée pendant deux législatures, mais pour protéger la Constitution elle-même d’une action populaire menée au nom de la souveraineté de la nation, le texte constitutionnel de 1791 requérait de l’Assemblée un délai de trois législatures avant de pouvoir réviser la Constitution. Ces dispositions en elles-mêmes suffiraient à expliquer, par le blocage politique légal, le conflit qui a éclaté dans les semaines précédant le 10 août 1792 — il y avait d’autres explications, naturellement !

La place du Roi dans le nouveau régime

Vers la fin de l’autorité monarchique

Brouillonne donc dans ses fondements, la Constitution allait organiser la dislocation de l’autorité. Cette Constitution, tout d’abord, n’était en aucun cas monarchique ; on peut même se demander si elle n’était pas tout simplement républicaine, car il fallait bien qu’elle fût quelque chose.

– Les rédacteurs, en agissant ainsi, ont tout bonnement avalisé une situation de fait. La royauté, en effet, était renversée depuis le jour où les États Généraux s’étaient proclamés de leur propre autorité Assemblée nationale, assemblée qui devait obéir, et qui a obéi révérencieusement au peuple souverain, ou à ceux qui, par [sociétés de pensée->mot51] interposées, s’en faisaient les guides.

– Louis XVI, ramené à Paris dans des conditions ignominieuses, les 5 et 6 octobre 1789, par des bandes, était prisonnier aux Tuileries, et il était tombé dans un esclavage qui entravait même sa conscience de chrétien.

Après Varennes, il a été plus sévèrement gardé que les anciens pensionnaires de la Bastille qui, d’après Diderot lui-même, ne se portaient pas mal de leur séjour. Il avait été suspendu de ses fonctions, et l’ombre même de la Monarchie s’est effacée.

La Constitution pouvait-elle rendre son trône à Louis XVI, en se proclamant monarchique ? Dans son Titre III, la Constitution assurait que le gouvernement était monarchique, mais elle était aussi illusoire dans ses titres essentiels que dans la Déclaration des droits qui lui servait de préambule. Le Titre III « Des pouvoirs publics » comportait ceci :

La souveraineté est, une, indivisible, inaliénable, imprescriptible. Elle appartient à la Nation. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Un point était d’ores et déjà évident : Louis XVI n’était plus un souverain, puisque la nation, de qui émanait tous les pouvoirs, était déclarée seule souveraine. Lorsqu’on est en présence de deux souverains, il y en a incontestablement un de trop. La Constitution accorde bien à Louis XVI le droit de sanction, mais son veto n’est que suspensif, et il ne s’applique pas à toutes les lois. Il ne s’applique pas, par exemple, aux actes du corps législatif, concernant la constitution en assemblée délibérante, ni aux actes relatifs à la responsabilité des ministres, ni aux lois de finances. L’Assemblée a ainsi retenu d’une main ce qu’elle donnait de l’autre, jusqu’au droit de proposer une loi quelconque (chap.III, art.14).

1790 : l’Assemblée s’octroie le droit régalien de guerre ou de paix

En 1790, il ne restait à Louis XVI que le droit le plus inhérent à la souveraineté, le droit de paix et de guerre, droit que, seul, peut exercer l’homme placé au centre de l’État, et en mesure de connaître toutes ses ressources. La question de la reconnaissance au Roi de ce droit par la Constitution a été posée par l’Assemblée : alors, le spectacle fut grandiose. L’Assemblée retentit de discours humanitaires qui déclarèrent immédiatement à toutes les nations paix et fraternité. Barnave, acclamé par les vingt mille individus qui assiégeaient la salle, a tenu alors, à ce moment-là, des propos étonnants :

Les guerres déclarées par le seul corps législatif, c’est-à-dire par le peuple, seront presque toujours heureuses ; l’histoire de tous les siècles prouve qu’elles le sont quand la nation les entreprend. N’affligez pas le cœur du Roi en lui confiant le droit terrible de nous entraîner dans une guerre, de faire couler ce sang avec abondance, de perpétuer ce système fou et terrible qui déshonorerait les nations.

La Constituante décréta que le droit de paix et de guerre appartiendrait à l’Assemblée, et ne pourrait être exercé par le Roi que sur ses décrets. En somme, c’est à l’époque troublée où l’autorité personnelle du Roi serait la plus nécessaire que cette autorité était anéantie.

Un Roi au pouvoir exécutif quasi-inconsistant

On devait attribuer au Roi, cependant, le pouvoir exécutif et c’était peut-être le moyen d’assurer cette séparation des pouvoirs sans laquelle, selon le préambule de la Déclaration, la société n’a point de constitution. Or, à peine a-t-on donné au Roi ce pouvoir, qu’on le lui retire, en spécifiant qu’il doit être exercé sous son autorité par des ministres et autres agents responsables. Le texte dit bien « sous l’autorité du Roi », mais en fait ces mots ne signifient rien, puisque les ministres ne sont responsables que devant l’Assemblée, seule qualifiée pour les poursuivre, et puisqu’en aucun cas « l’ordre du Roi, verbal ou écrit, ne peut soustraire un ministre à sa responsabilité ».

Quant au choix et à la révocation des ministres, le texte déclare qu’il appartient au Roi seul, mais ce texte est illusoire, puisque le jeu de bascule des partis, des sectes, des clubs, des factions et des loges oblige Louis XVI à renvoyer les ministres les plus fidèles ou à appeler les ministres les plus hostiles.

C’est en fait une république parlementaire qu’établit la constitution de 1791, une république où l’arbitrage suprême d’un chef serait remplacé par les interventions et par les pressions les plus prosaïques des clubs et de leurs affiliés. Tous les ressorts du gouvernement étaient faussés ou détruits entre les mains d’un Roi qu’on proclamait malgré tout le chef suprême de l’administration du Royaume, chargé de veiller au maintien de l’ordre et de la tranquillité publique. On déclarait le Roi chef suprême de l’armée, mais en même temps on tournait contre son autorité toutes les forces militaires. Les auteurs eux-mêmes, Lameth, Barnave, Duport jugèrent l’édifice constitutionnel monstrueux. Quant à Albert Sorel, dont la sensibilité libérale était pourtant incontestable, il estimait, à la fin du siècle dernier, qu’il suffisait de mettre en mouvement cette machine absurde pour en faire éclater l’incohérence.

14 septembre 1791 : le Roi, humilié, entérine sa servitude

Le fait est donc indiscutable : la constitution de 1791, même si l’on s’en tient à son texte, n’est pas une constitution monarchique. Le Roi des Français reste une espèce de secrétaire des commandements de l’Assemblée ; on a retiré à Louis XVI les titres de Sire et de Majesté : c’était une mesquinerie, sectaire et démagogique, mais cette mesure était fondée, car il aurait été absurde de donner les titres portés par Louis XIV au Roi de la Constitution de 1791, comme il aurait été ridicule de les appliquer à la machine à signer que Condorcet avait suggérée pour remplacer le Roi-citoyen.

Louis XVI a souscrit à ce code du désordre. Burke écrivit à Marie-Antoinette :

Si le Roi accepte la constitution, vous êtes tous deux perdus. Votre salut consiste dans la patience, le silence et le refus.

Louis XVI a pensé sans doute que les révolutionnaires se seraient empressés de confisquer le Dauphin en cas de refus — c’est la version la plus optimiste — et il n’a pas pu y consentir. Le 14 septembre, il prêta serment à l’Assemblée. Et cette attitude condamnait le pouvoir à la servitude.

Les membres de la Législative ont favorisé contre le Roi les agissements des factions, et ils se sont efforcés de lui enlever ce qui lui restait encore de dignité et d’indépendance ; ils savaient les insultes dont on abreuvait la famille royale tous les jours aux Tuileries. Pendant que Marat tonnait contre le palais « où une Reine perverse fanatisait un Roi imbécile », des bandes de mégères patriotes allaient, sous les fenêtres de la Reine, crier des chansons ordurières qui étaient leur pain quotidien. L’Assemblée n’a pas perdu une seule occasion d’arracher au Roi ses dernières garanties de force et de prestige. Un des exemples les plus significatifs a été le licenciement de la garde constitutionnelle du Roi, qui avait été accordée à Louis XVI par la Constituante.

29 mai 1792 : licenciement de la Garde royale

Le Roi en nommait les officiers, il les payait sur sa liste civile. La garde était un rempart pour la famille royale. Formée en mars 1792, elle avait été placée sous le commandement du duc de Brissac, qui était fidèle, et elle était composée de soldats qui étaient prêts à se faire tuer pour défendre le Roi, donc le titulaire de l’exécutif. On aurait pu avec cette garde d’ailleurs (tentation que n’a pas eue Louis XVI) réunir un corps de six mille hommes qui auraient sauvé de l’émeute la Famille royale et qui auraient peut-être débarrassé Paris de ses éléments les plus douteux.

Les ennemis du Roi ont voulu empêcher ce recours. Des rassemblements se sont formés aux abords des Tuileries pour insulter les officiers de cette garde, on les a accusés de conserver un drapeau blanc, on les a dénoncés à l’Assemblée, qui, aussitôt, s’est déclarée en permanence, comme en face d’un danger immense et brûlant.

Le 28 mai 1792, a commencé à l’Assemblée une séance particulièrement tumultueuse qui s’est prolongée toute la nuit. Bazire a demandé le licenciement de la garde constitutionnelle, en la présentant comme un ramassis de prêtres réfractaires, d’émigrés et d’aristocrates. Brissot appuya la proposition de dissolution et, conformément à une règle absolue mainte fois vérifiée, elle fut votée à l’unanimité.

Le colonel Hervilly, commandant en second de la garde se rendit chez Malouet et chez Montmorin :

Quel que soit le décret, je suis sûr de mon corps, et, si le Roi le permet, avec dix-huit cents hommes, je chasserai l’Assemblée demain3.

Bonne et heureuse idée, mais le Roi n’y a pas souscrit. Le ministre Montmorin supplia le Roi de refuser la sanction au décret, mais Louis XVI se savait parfaitement incapable d’aller jusqu’au bout, et il recula devant l’hypothèse d’une effusion de sang. Louis XVI était aussi sourcilleux à propos du sang de ses ennemis, qu’il se révéla désinvolte à propos du sang de ses amis. Le lendemain, la garde assemblée aux Tuileries reçut l’ordre de licenciement, et Lameth a laissé un intéressant témoignage de cette cérémonie :

« L’abattement, la fureur ou la méprisante indignation se montraient sur tous les visages4. »

La plus élémentaire garantie de l’exécutif disparaissait. L’Assemblée annulait un jour ce que l’Assemblée précédente avait décidé deux ans auparavant. L’exécutif, dont le Roi était en principe le dépositaire, disposait du droit de veto : Louis XVI pouvait-il en faire usage dans ce contexte ?

Le Roi se résout au supplice

Quelques temps après la dissolution de la garde, Servan, le nouveau ministre de la guerre, proposa lui-même à l’Assemblée de former à Paris un corps de vingt mille fédérés, c’est-à-dire, de concentrer autour du pouvoir exécutif les militants révolutionnaires les plus résolus de toute la France et les adversaires les plus assurés du Roi. Louis XVI refusa, à ce moment, d’armer, de ses propres mains, le parti qui voulait déjà sa mort.

En plein conseil, Roland osa, alors, lire au Roi une véritable mise en demeure rédigée par madame Roland. Cette déclaration outrageait la conscience même du Roi, puisqu’au décret sur le camp des fédérés était joint un décret sur les prêtres qu’on voulait déporter. Louis XVI renvoya Roland, qui fit appel à Dumouriez, mais Dumouriez ne voulait servir qu’un pouvoir qui renoncerait à ses droits les plus élémentaires ; par conséquent, trois jours après, le 18 juin 1792, Dumouriez quitta le Roi pour l’armée. Louis XVI déclara qu’il s’attendait à la mort, et qu’il pardonnait d’avance à ses bourreaux.

Il n’y avait plus aux Tuileries, à partir de ce moment-là, qu’un condamné à mort résigné au supplice, et dont l’attitude, selon le mot de Taine, ressemblait à celle d’un chrétien dans le cirque. « J’en ai fini avec les hommes », écrit Louis XVI au supérieur des Eudistes, son confesseur,

c’est vers le ciel que se tournent mes regards, on annonce pour demain de grands malheurs, j’aurai du courage.

Le lendemain, 20 juin, des bandes révolutionnaires envahissent les Tuileries pour forcer physiquement le Roi à sanctionner les décrets : Louis XVI eut du courage, il eut même celui de coiffer du bonnet rouge des galériens sa tête déjà promise à l’échafaud.

Le pouvoir dont disposait le Roi était ainsi neutralisé par les textes et les manœuvres des factions, dès la fin de 1789, et d’une façon de plus en plus oppressante à partir de 1791.

La place des ministres sous le nouveau régime

Des ministres asservis par la seule Assemblée

Les ministres constituent un élément de l’exécutif : ils se sont vu appliquer, quelle quel soit leur origine politique, un traitement équivalent à celui du Roi.

– À l’égard du Roi, les ministres étaient libres de toute sujétion, puisque l’intervention royale se bornait, dans le système de la Constitution de 1791, à signer les décrets : il était une machine à signer.

– En revanche, vis-à-vis de l’Assemblée, la dépendance des ministres était totale ; elle était si grande que leur autorité en devenait parfaitement inexistante.

Sous la Constituante, il y avait eu des ministres de talent, mais ils en avaient été d’autant plus suspects. Les comités nommés par l’Assemblée étaient devenus de véritables comités exécutifs pour les diverses parties de l’administration, alors que les ministres, privés de toutes leurs prérogatives les unes après les autres, perpétuellement en butte aux attaques des factions, avaient dû se résigner à jouer le rôle d’agents passifs de la volonté populaire.

Sous la Législative, les ministres furent uniformément des hommes médiocres, des politiciens de second ordre qui laissèrent glisser le pouvoir de leurs mains avec une évidente complaisance. Ils sont devenus très vite les souffre-douleur de l’Assemblée. Le 10 mars 1792, Vergniaud, d’ailleurs montrant du doigt les Tuileries, s’écriait :

L’épouvante et la terreur sont souvent sorties dans les temps antiques de ce palais fameux, qu’elles y rentrent aujourd’hui au nom de la loi !

Épouvante et terreur sont en effet rentrées aux Tuileries, et les ministres ont été les premiers terrorisés.

Au cours des séances de l’Assemblée, les tribunes étaient remplies des affiliés des clubs qui hurlaient des injures à l’endroit des ministres et qui applaudissaient lorsqu’un député accusait de trahison l’un d’entre eux. Les discours et les textes des députés eux-mêmes témoignent de cette violence à l’encontre des ministres. Dans une diatribe d’Isnard, dont l’Assemblée a voté aussitôt l’impression et l’envoi aux départements, les menaces les plus précises étaient ouvertement proférées.

« Disons à nos ministres, expliquait Isnard, que nous ne sommes pas très satisfaits de la conduite de chacun d’eux, que désormais ils n’ont qu’à choisir entre la reconnaissance publique et la vengeance des lois, et que par le mot de responsabilité, nous entendons la mort5. »

Selon le Mercure de France, les ministres courbèrent l’échine : ils ne songèrent plus qu’à faire des compliments à l’Assemblée et à éviter les galères6.

Les ministres « fusibles » d’une Assemblée omnipotente et préfiguration de l’État totalitaire dont le mode de gouvernement repose sur la terreur

La responsabilité de fait des ministres à l’égard de l’Assemblée était telle qu’on leur a même reproché, sous la Législative, les crimes commis par la faction qui les asservissait. Ainsi, en juillet 1792, deux prêtres assermentés furent massacrés à Bordeaux, et les émeutiers, selon le rituel habituel, promenèrent les têtes des victimes enfoncées sur des piques. Les ministres furent accusés d’avoir provoqué ces meurtres, et Vergniaud déclara tout uniment à l’assemblée :

Apprenez à la France que désormais les ministres répondent sur leur tête de tous les désordres dont la religion est le prétexte.

Ducos, à son tour, désignait les coupables :

Le sang qui vient de couler à Bordeaux doit retomber sur le pouvoir exécutif ; depuis qu’il a mis son veto sur les lois répressives du fanatisme, les exécutions populaires commencent à se renouveler.

C’était là le réflexe des Jacobins ; les crimes commis en France étaient dus au fanatisme religieux. Cette démarche fut l’un des moteurs de la Terreur. En juillet 1792, Condorcet remarquait :

Tandis que les autres pouvoirs ne peuvent légitimement agir que s’ils sont spécialement autorisés par une loi expresse, l’Assemblée peut faire tout ce qui lui est pas formellement interdit par la loi.

En d’autres termes, il n’existe pas d’autre pouvoir que la volonté de l’Assemblée, et ce pouvoir étant sans limite morale ni constitutionnelle, il n’avait pas d’autre règle que le caprice du « peuple » qui n’avait pas besoin d’avoir raison pour valider ses actes, comme le disait Jurieu un siècle auparavant. En réalité, [le peuple des clubs gouvernait, et le ressort de son pouvoir était la peur->95].

- Louis-Adrien Le Paige, Lettres historiques sur les fonctions essentielles du Parlement, sur le droit des pairs et sur les lois fondamentales du royaume, Amsterdam, 1753, 2 vol.↩

- Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes, éd. Pléiade, 1965, t.III, p. 132.↩

- Mémoires de madame la duchesse de Tourzel, publié par le duc Jean des Cars, Paris, 1883, 3 vol., t.II, p. 119.↩

- Théodore de Lameth, Mémoires, éd. Welvert, Paris, 1913.↩

- Moniteur, t.XII, p. 138.↩

- Mercure de France, 10 mars 1792.↩