Le site viveleroy.fr déménage à cette nouvelle adresse : viveleroy.net

Le nouveau format permettra plus de liberté d’édition, il simplifiera la participation des contributeurs et permettra une meilleure visibilité sur la Toile et les réseaux sociaux.

Longue vie au nouveau site pour Dieu et le Roi.

Les textes de ce site légitimiste n’engagent pas la personne de Louis XX

Articles les plus récents

-

Vive le Roy déménage

22 décembre 2018, par VLR -

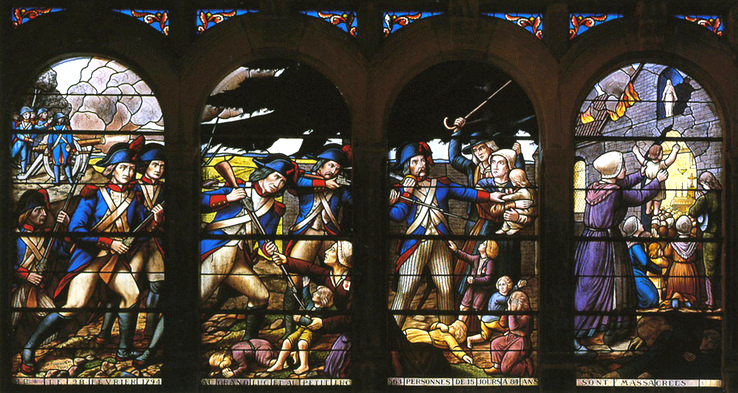

Discours sur la Révolution, par Alexandre Soljenitsyne aux Lucs-sur-Boulogne (1993)

19 décembre 2018, par MabBlavetEn 1978 le grand historien François Furet écrivait déjà : « l’œuvre de Soljenitsyne a posé partout la question du Goulag au plus profond du dessein révolutionnaire ; il est inévitable que l’exemple russe vienne frapper comme un boomerang son "origine" française [...] Aujourd’hui le Goulag conduit à repenser la Terreur, en vertu d’une identité dans le projet. Les deux révolutions restent liées. »* C’est donc naturellement qu’en 1993 Soljenitsyne préside l’inauguration du Mémorial de (...)

-

Les Tontons flingueurs : allégorie légitimiste

10 novembre 2018, par VLRCet article signé Étienne de Montety se propose de tirer des leçons politiques du film culte Les Tontons flingueurs. Le tout est éclairé par le de Regno de saint Thomas d’Aquin. Les titres ont été ajoutés par nos soins pour faciliter la lecture en ligne.

« Le Mexicain est mort, vive le Mexicain ! » Ainsi commence les Tontons flingueurs, le célèbre film du trio Simonin-Audiard-Lautner. Pour beaucoup, un chef d’œuvre du policier décalé, un festival de mots, un numéro d’acteurs nommés (...) -

Été 2018 : Les combats de Louis XX pour l’unité nationale et la famille

20 octobre 2018, par MabBlavetEn tant qu’aîné de la Maison de Bourbon, les Lois fondamentales du Royaume de France désignent le Duc d’Anjou comme successeur de nos rois. Et il faut reconnaître que Louis XX prend à cœur ce rôle et ses devoirs. En effet, il s’est engagé cet été dans plusieurs manifestations, dont certaines à rebours de la pensée unique. 6 juillet 2018 : Commémoration du rétablissement, près du Pont-Neuf à Paris, de la fameuse statue du roi Henri IV, artisan de la réconciliation nationale après les (...)

-

De l’universalisme de la légitimité

29 septembre 2018, par FaoudelOn rencontre des légitimistes dans tous les peuples et dans toutes les religions. En France, des protestants, des musulmans, des juifs — et même des athées — nous contactent pour affirmer leur attachement à la légitimité dans une époque pourtant hostile. Cet engagement, qui dépasse largement le cadre dynastique, revêt donc un caractère plus universel, et amène à une question essentielle : qu’est ce que la légitimité ? Une piste de réponse consiste à partir de ce qui différencie le légal du (...)

-

Discours de Louis XX au Congrès Mondial de la Famille, le 14 septembre 2018

15 septembre 2018, par VLRTrès investi dans la défense de la famille traditionnelle, le Duc d’Anjou est naturellement invité parmi d’autres personnalités au 12e Congrès Mondial de la Famille qui se tient du 14 au 16 septembre 2018 en Moldavie. Revendiquant son rôle de « successeur des rois de France » il rappelle aux Français que la Monarchie traditionnelle s’est fondée sur la famille : « Voilà pourquoi la France ne fut pas seulement une réussite politique interne, mais avant tout un modèle de civilisation à (...)

-

Les Cahiers de l’Université d’été de l’UCLF

1er août 2018, par VLRL’Union des Cercles Légitimistes de France propose déjà plusieurs outils de formation comme son Programme des études politiques ou le Manifeste légitimiste. Les Cahiers de l’Université Saint-Louis constituent, eux-aussi, une synthèse de la pensée royaliste facilement utilisable dans le cadre d’un travail en cellule d’étude. Chaque année, de nouveaux textes illustrant la pensée légitimiste sont ainsi publiés. L’édition de l’Université d’été 2018 est maintenant téléchargeable. Télécharger (...)

-

Introduction à la légitimité

23 juillet 2018, par VLRIl existe déjà plusieurs supports pour commencer avec la pensée légitimiste, et Viveleroy publie depuis de nombreuses années les Cahiers de l’Université Saint-Louis. La demande d’un ouvrage de base se faisant de plus en plus pressante, nous éditons aujourd’hui en ligne Introduction à la légitimité. Il s’agit d’un recueil d’articles éprouvés qui permettent de dresser un panorama des connaissances actuelles tout en restant accessible au néophyte. Il pourra aussi servir de support de travail (...)

-

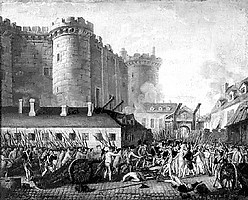

La prise de la Bastille le 14 Juillet 1789, par Frantz FUNCK-BRENTANO

14 juillet 2018, par MabBlavetLes malheurs viennent souvent d’une autorité faible qui n’ose pas s’imposer pour établir la justice. Or les crimes impunis enhardissent les voyous qui terrorisent la population et finissent par régner en maîtres ; ainsi Louis XVI laissa-t-il s’installer l’anarchie dans son Royaume. Brentano revient ici sur ces circonstances qui ont conduit au 14 juillet. « On a dit que la Bastille avait été prise par le peuple de Paris. Le nombre des assiégeants s’éleva à un millier tout au plus, parmi (...)

-

Louis XX à Paris, le 6 juillet 2018

6 juillet 2018, par VLRAllocutions de Monseigneur le Duc d’Anjou à l’occasion du bicentenaire du rétablissement de la Statue d’Henri IV sur le Pont-Neuf

Le discours du Pont-Neuf

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Élus Mesdames et Messieurs les Officiers, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Cette cérémonie du bicentenaire du rétablissement de la statue du Roi Henri IV sur le Pont Neuf m’amène à plusieurs réflexions :

La première sur l’acte lui-même, dont deux (...)